就職先との出会いは大学の卒業制作展

五十嵐 はなさん

2024年度卒業

芸術総合高校で映像制作について学んでいた五十嵐 はなさん。高校卒業後も映像制作を続け、表現の幅をさらに広げるためにデジタルハリウッド大学(DHU)へ進学しました。

4年間の大学生活を経て迎えた最後の卒業制作展。そこでアニメ・ゲーム・VR作品に登場するキャラクターや、背景、美術などを制作する、デザインスタジオの採用担当の方からスカウトを受け、就職先と出会いました。

4月からはデザイナーとして働き始める五十嵐さんに、DHUで学んできたことを聞きました。

社会に出てからも、ものづくりを続けたい

━━五十嵐さんはDHUへ入学する前から、埼玉県立芸術総合高等学校の映像芸術科で実践的に学んでいました。高校時代から将来についてイメージしていましたか。

昔からゲームが大好きだったので、ゲーム業界に行けたらいいなとは思っていました。ただ、どの業界で働くとしても、映像制作やデザインなどを仕事にする専門職として働きたい気持ちがありました。

高校時代からAdobe製品を使って映像制作の基礎を習得しており、高校卒業後も映像制作を続けたいと考えていたので、より専門的なスキルを身につけられる進学先を探していて。なおかつ、今まで触れてこなかったCGも扱えるようになりたい。映像表現について総合的に勉強できる4年制大学への進学を検討していました。

━━DHUを知ったきっかけは?

高校の指定校推薦先を調べているとデジタルハリウッドという名前が目に入って、初めて知りました。

DHUで受けられる授業がわたしが勉強したい分野とマッチしていたし、DHU生の卒業後の進路も、わたしが希望していた職種に就いている人が大勢いました。ここなら自分が学んできたスキルをさらに発展させて、社会に出ても映像制作やデザインスキルを活用する仕事に就けると思い、進学したいと思ったんです。

━━DHUへ入学後、勉強したかった専門分野の授業は受けられましたか。

1年次から「3DCG演習」を受講して、「Maya」というソフトを初めて使いました。VFX映画やCGアニメ、ゲームなどの制作現場で使われているソフトで、本格的なモデリングができ、それを滑らかに動かすこともできる。これを扱えたら、ゲームデザインに活かしていける!と自信が出てきました。

━━「3DCG演習」のほかに、自身の制作に活かされた授業はありましたか。

1年次に受講した中だと「マーケティング基礎」。もしデザイナーとして働いていくのであれば、必ずお客さんと向き合うことになりますし、そのお客さんがどんな市場にいるのか考える場面があると思い受講しました。

授業では、どんな戦略を考え、どの市場をターゲットとし、誰の心を掴む必要があるか、お客さんにモノを届けるプロセスを学べました。高校時代には自分が作りたいものを作っていたのですが、この授業を受けてからは、お客さんのニーズを意識して作品を制作するようになりましたね。

2年次で印象に残っているのは「デッサン」です。自画像や、ビン、自分の手をそれぞれ8コマかけて描いていき、モデルの観察方法や、モデルと背景の境界をどう描くかなどさまざまなことを学びました。特に、自分はビンのような無機物を観察し描くのが好きなんだと気づけたのが、大きな収穫です。

ほかにも、もしゲーム業界で働くならエンジニアと関わることもあるかもしれないと思い、「プログラミング演習」も受講しました。実際に手を動かしてコーディングをした経験がなかったため、この授業でエンジニアがどのようにプログラムを構築しているのかをイメージできました。

3年次に受けた授業の中で今でも役に立っているのが、「レイアウトデザイン」です。平面上のどこに何を配置すると、どんな見え方になるのか。デザインの基本である“配置”について実践的に学べる授業で、これによって就職活動時に提出するポートフォリオのデザインが整うようになりました。

授業が始まるたびに、毎回1枚の紙を渡されて「10分間で、丸だけで何かを表現しなさい」といった課題が出されました。10分が経過したら、受講生のアイデアをもとに先生がレイアウトのコツについて解説してくれるのですがそれが面白くて。人がどのような視点でモノを捉えているのか、この技法を使うことでどんな見せ方ができるのか。整ったレイアウトに仕上げる方法を先生から学べて、自分のデザインを自分でブラッシュアップできるようになりました。

2、3年生のころからは、ゲーム業界でデザイナーとして働く意欲が高まっており、将来の自分に必要な授業を選択していましたね。

━━3年次後期からはゼミに所属し、卒業までの1年半、担当教員やゼミ生とともに、学習・制作を進めていきます。五十嵐さんが所属したゼミはどんなゼミでしたか。

わたしが所属したのは、アートディレクター・グラフィックデザイナーの池田 泰幸先生のゼミです。

何を作るかは個人の自由で、制作したものをプレゼンし、先生やゼミ生に講評してもらうゼミでした。将来的に企業に提出するためのポートフォリオについても、デザイナーの立場からアドバイスいただけたので貴重な時間でしたね。就職活動前には「ずいぶん良いポートフォリオになってきたし、五十嵐さん自身力がついてきたと思うよ」とフィードバックをいただき、自信を持って就職活動に臨めました。

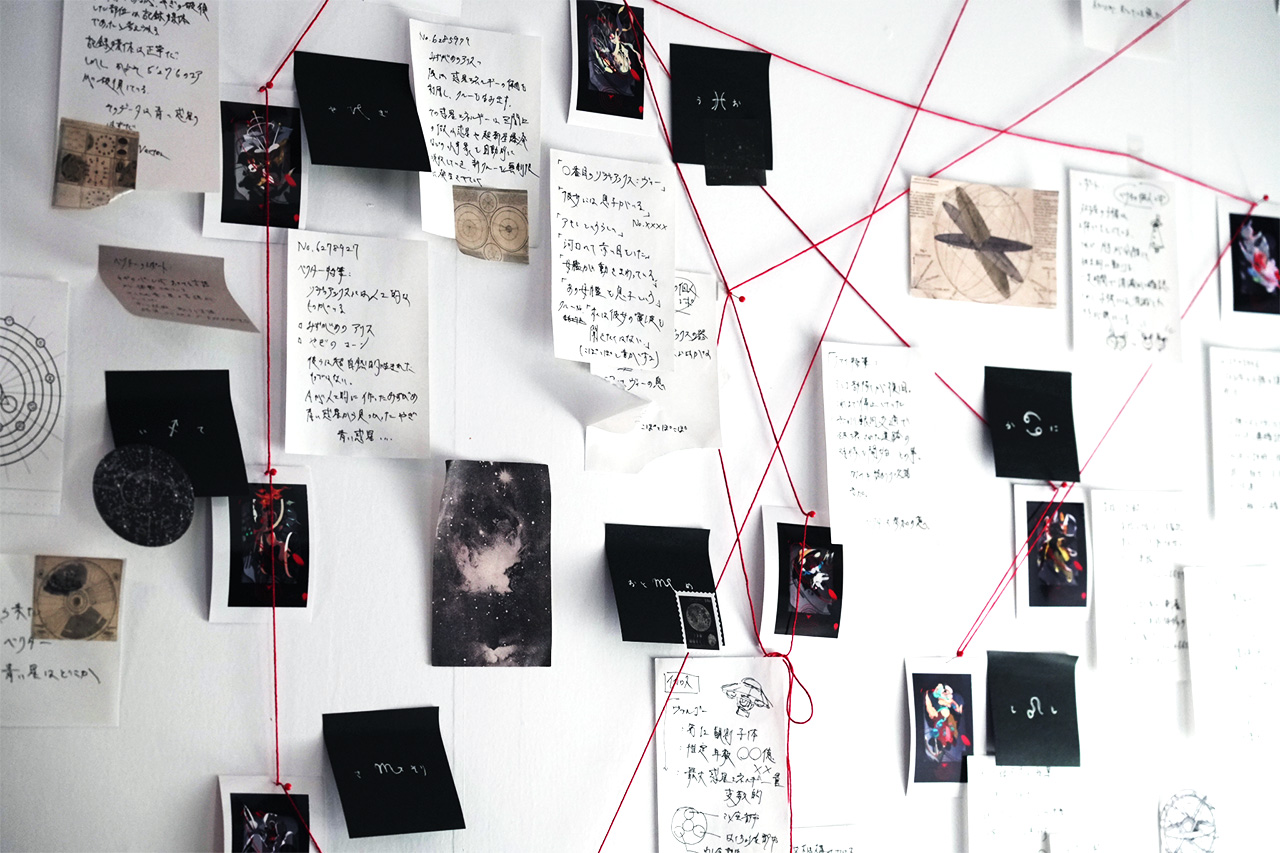

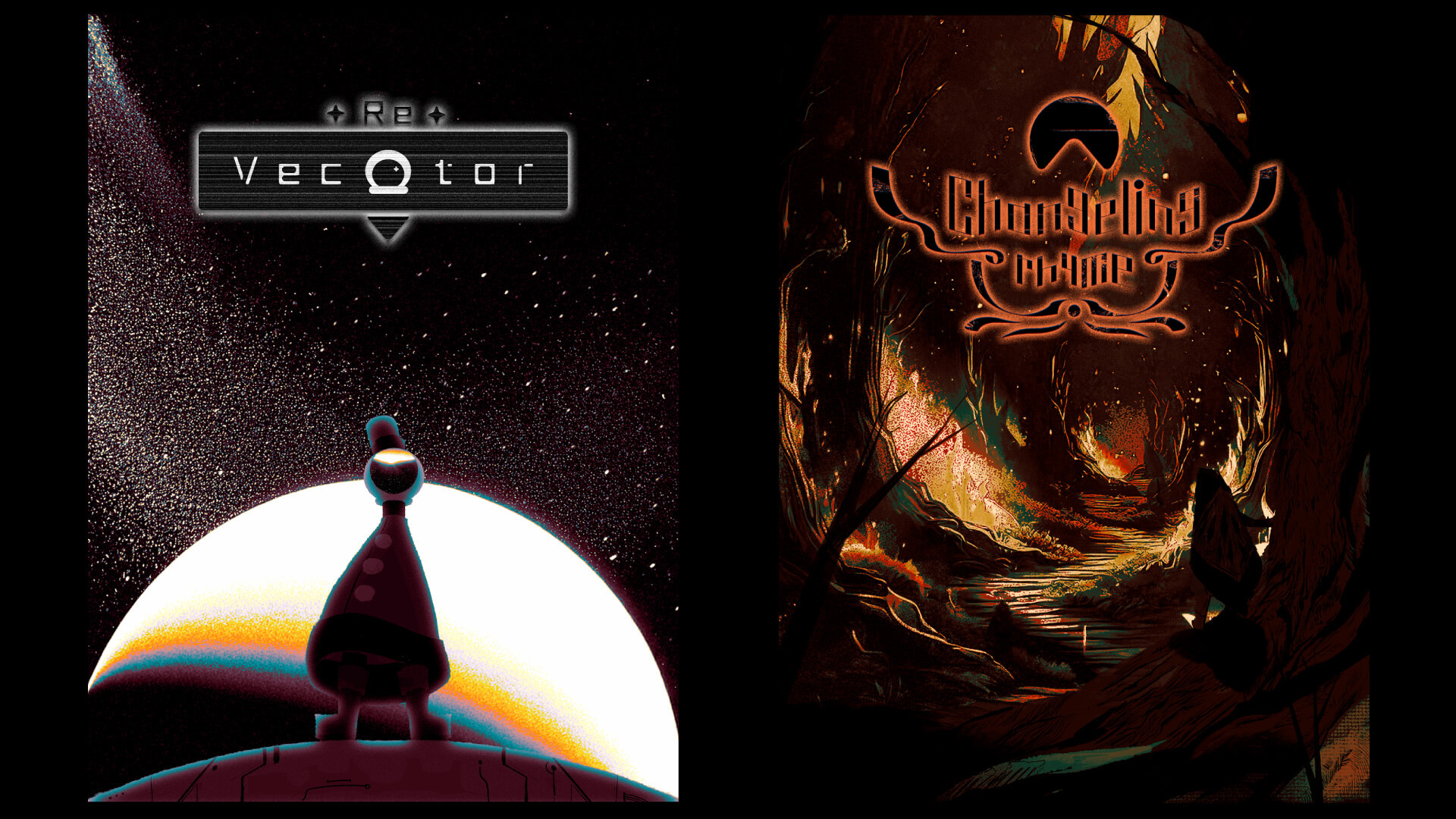

━━五十嵐さんはゲームのコンセプトデザインとして『Re:Vector』と『Changeling rhyme』の2作品を、卒業制作展で展示していました。これらの作品を作ろうと思ったきっかけは?

ゲーム業界で働くなら、キャラクターデザインや、背景デザイン、アートディレクションなど、総合的に関われるようになりたかったので、2年生のころからオリジナルゲームのコンセプトデザインを考えていました。

高校時代から使っていたAdobe Illustratorや、Photoshop、Premiere Pro、After Effectsなどいろいろなソフトを使いつつ、DHUで新たに学んだMayaも使って、まずは『Re:Vector』から制作していたんです。

『Re:Vector』だけでなく『Changeling rhyme』も制作しようと思ったのは、両作品とも違うタッチのイラストや映像を制作して、表現の幅を増やしたかったからです。『Re:Vector』がデフォルメ調な見た目に対し、『Changeling rhyme』はキャラクターも世界観もリアリティのあるタッチで表現してみました。

代表作品

『Re:Vector』『Changeling rhyme』

宇宙で配達員をするベクターが、故郷の星へ帰るまでを描いたアクションゲーム『Re:Vector』。地上の人間国に帰るため、地下にある妖精国から脱出するアドベンチャーゲーム『Changeling rhyme』。オリジナルゲームのコンセプトデザインを2種類制作しました。いずれも「帰るべき場所」をテーマとしたマルチエンディングゲームで、主人公が元の場所に戻るかどうかはプレイヤーに委ねられます。アカシックレコードの要素を組み込んでおり、郷愁を誘うようなデザインがプレイヤーの琴線に触れる作品です。

卒業制作展の「スカウトミーティング」で就職先と出会う

━━大学卒業後の進路について教えてください。

4月からはデザイナーとして働き始めます。実は大学卒業間際まで進路が決まっていなくて…..。ゲーム会社を中心に複数社受けていたのですが、苦戦し、なかなか内定はいただけずにいたんです。

4年生の履歴書やポートフォリオ、展示作品を見たうえで、在廊している学生に声をかけていただく「スカウトミーティング」が大学で実施されて、そこで採用担当の方に声をかけていただきました。

内定をいただいた企業は、アニメ・ゲーム・VR作品に登場するキャラクターや、背景、美術などを制作する、デザインスタジオです。私が『Re:Vector』や『Changeling rhyme』のゲームコンセプトを作り込んでいたように、ゲームの時代背景や美術監修に取り組めると聞いて興味を持ちました。

採用担当の方からは、わたしのポートフォリオや展示作品に対して評価をいただき、「うちの社員とも話してみませんか」と言っていただいたんです。後日受けた採用面接では制作する作品について話を聞き、わたしがデザイナーとして入社した場合どんな関わり方ができるのか、就職後のお話ができて。無事に内定をいただけました。

━━今後はどんな仕事をしていくのでしょう。

最初は3DCGモデリングなどを担当するデザイナーとして働く予定です。その後は、わたしが制作プロジェクト全体を統括するようなディレクターになりたいと考えています。

━━最後に、受験生へメッセージをお願いします。

DHUへ入学してからは、自分の作りたいものが無限に増えて、制作できるものが一気に増えると思います。最終的に自分がどうありたいかを決めてから何を勉強するかを決めても良いし、DHUでスキルを身に着けながら、やりたいことを見つけるのも良い選択だと思います。

企業の方が来場し、4年生の履歴書やポートフォリオ、展示作品を見たうえで在廊している学生に声をかけていただくイベントで、そこで就職先の企業と出会いました。

DHUへ入学してからは、自分の作りたいものが無限に増えていきました。これから入学する方にも、最終的に自分がどうありたいかを探しながら、DHUで自由に学んでほしいです。