起業したいけどアイデアがない…。そんな方におすすめの事業や発想方法などを徹底解説!

「起業」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。もともとは英語の entrepreneurship(アントレプレナーシップ)に由来し、「自ら事業を立ち上げること」を指しますが、日本語では革新的なビジネスを興す挑戦そのものを表す言葉として広く使われています。

この記事では、「起業」が実際にどのようなプロセスで進むのか、また、どのような分野でチャンスが広がっているのかを解説します。また、起業家を志すうえで大学進学を検討する方向けに、デジタルハリウッド大学(DHU)が提供する起業・キャリア形成関連のカリキュラムや役立つ情報についてもまとめました。ぜひ最後までご覧ください。

<目次>

起業とは?起業方法の種類は?

起業とは、自分自身で新しくビジネスを立ち上げることを言います。多くの人にとって起業は、自分のアイデアや能力を自由に活かせる魅力的な選択肢であり、自ら生み出した事業を育てて成果を出すチャレンジでもあります。

たとえば、プログラミング言語を用いてWebサービスを開発するエンジニア起業家、無料のECプラットフォームでネットショップを立ち上げるケースなど、 方法は多彩に及びます。「ゼロからスタートする」イメージがある起業ですが、実は小規模からスタートしたり、既に世の中に展開しているビジネスモデルや仕組みを参考にする場合も少なくありません。自分自身の目標やライフスタイル、持っている資金や人脈などの状況に合わせて最適な方法を選ぶことが、起業成功への第一歩です。

起業方法には、主に「個人事業主」と「会社設立」という2つの種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

個人事業主

個人事業主とは、個人が自分の名前やお店でサービスビジネスを始めるシンプルな方法です。特別な会社組織を作らずに手軽に始められるのが大きな特徴です。

初期費用があまりかからず、手続きも簡単であるため、特に初めて起業する方や副業から本格的なビジネスを始めたい方におすすめです。事業がうまく軌道に乗れば、その成果がそのまま収入に直結します。

税務署に「開業届」を出すだけで、資本金や登記は必要ありません。たとえばYouTubeやTikTok向け動画編集、noteで記事販売、BOOTHやSUZURIでオリジナルグッズを販売――など、スマホとパソコンがあれば1人で完結するのも強み。クラウド請求書アプリや無料の会計ソフトを使えば経理もスムーズに管理できます。フリーランスのエンジニアやクリエイターを目指す方に人気の働き方です。

会社の設立

もう一つの起業方法として「会社設立」があります。法人として会社を設立することで社会的信用を高めることができ、大規模な資金調達や取引など、より広い範囲でビジネスを展開することが可能になります。日本で主流となっているのは「株式会社」と「合同会社」です。

会社設立をするためには、法務局での手続きが必要となり、事業計画書の作成、資本金の準備、公証役場での定款認証など、個人事業主よりも準備項目が多くなります。しかし、一度法人化すれば、大きな取引先との契約や、組織的な運営がしやすくなるという利点があります。また、一定の条件下で法人税制度を活用すれば、節税のメリットも受けられます。

会社設立は、法人という形でビジネスを行う方法です。株式会社や合同会社として登記すると、取引先や銀行からの信用が高まり、お金の集め方も広がります。たとえば VC(ベンチャーキャピタル:成長中の会社に投資してくれる専門ファンド) や クラウドファンディング(インターネット上で少額ずつ資金を集めるしくみ) を利用すると、大型プロジェクトに挑戦しやすくなります。

例えば、Shopify(ショップファイ:専門知識がなくてもネットショップを作れるサービス) で自社の商品を販売したり、SaaS(サース:インターネットを通じてソフトを月額などで提供するビジネス) をつくって継続的に収益を得るモデル等もあります。

どちらの方法を選択するかは、事業の目的や規模、将来の成長の見込みなどにより異なります。例えば、小規模でスピーディーに起業したい場合は個人事業主、事業を大きく成長させたい場合や、信用度の高い法人組織が必要な場合は会社設立が一般的です。また、事業の段階に応じて最適な形態を柔軟に変えていくことも、起業の成功につながります。

起業にオリジナルのアイデアは必要?

「まったく新しい発明がないと起業できない」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。既存のサービスや商品でも、視点を変えたり提供方法を工夫したりするだけで、新しい価値を生み出せます。たとえばフリマアプリや宅配サービスはすでに広まっていますが、地方の特産品に特化したサブスク(毎月定額で届く仕組み)に置き換えるだけで差別化が可能です。

大切なのは「市場のニーズに合っているかどうか」という点であり、独自性を出すことそのものではありません。たとえばメタバース上で開催するオンライン文化祭は、学校行事という既存アイデアをデジタル空間に移すだけで新鮮な体験になります。このように、無料ツールでプロトタイプ(試作品)を作り、早めにユーザーの反応を集める方法は、短期間で成果を出しやすく失敗も減らせます。

もちろん完全オリジナルのアイデアを形にするには時間もエネルギーも必要です。しかし、既存モデルの改良なら、市場調査や競合分析をくり返しながら学習を重ねることで着実に前進できます。プログラミング 言語 を使って小さなWebサービスを開発したり、生成AIを活用して広告コピーを作成したりと、エンジニア的なスキルを勉強しつつ改良を加えれば、結果として「自分らしいビジネスモデル」に仕上がります。

オリジナルにこだわるより「誰の困りごとをどう解決するか」を意識し、柔軟にアイデアを磨き続ける姿勢が起業成功への近道です。より重要なのは、単にアイデアを思いつくだけでなく、それを実際のビジネスモデル(具体的な収益を上げる仕組み)に落とし込むこと。オリジナルのアイデアがなくても、徹底的な市場調査や競合分析を通して商品やサービスに工夫を加えれば、結果として独自性を生み出すことができます。こうした現実的な工夫によって、起業成功の可能性を高めることができるのです。

起業したいけどアイデアがない…まず実践・意識すべきこと

自分の「好き」と「得意」を掘り下げる

まずは自分の好きなことと得意なことをノートに書き出してみましょう。趣味や学校での勉強、アルバイトで身につけたスキルなど、少しでも心が動くテーマを洗い出すのが第一歩です。たとえば英語が得意なら オンライン英会話、イラストが好きならLINEスタンプ制作、プログラミング言語を扱えるならミニゲームのアプリ開発など、身近な題材からビジネスの種が見えてきます。自分が楽しいと感じる分野なら長く続けやすく、途中で挫折しにくいのもメリットです。

日常の「不便」を観察する

起業アイデアのヒントは、日常生活の中にある「不便さ」に隠れていることが多くあります。日常の中で自分が感じる不便なことや困りごとをリストアップし、それらを解決する方法を考える癖をつけてみましょう。

毎日の生活で「ここが不便だな」と感じる瞬間をメモしてみてください。たとえば「部活帰りに食事を作る時間がない」「祖父母がスマホの設定で困っている」といった小さな課題に対して悩みを解決する方法 を考えると、ニーズのあるサービスに発展しやすくなります。例として、忙しい家庭向けの時短レシピ配信や、高齢者向けスマホサポートなどが発想からビジネスとして展開するスタートはつねに身近にあるかもしれません。

流行や社会の課題に関する情報収集

最新の流行や社会的な課題に関する情報を集めることも、起業アイデアを得るために重要です。ニュースアプリやSNSで「環境問題」「DX(デジタルトランスフォーメーション:ITで暮らしや仕事を変える動き)」のようなキーワードをチェックし、将来の需要を想像してみましょう。たとえば、リユース品のオンライン販売や、無料 の学習アプリによるリスキリング支援などは、社会的な注目度が高まっています。

起業したいけどアイデアがない人におすすめの事業

それでもなかなかアイデアが出てこない…という方向けに、おすすめの事業について具体例を挙げてみましょう。

教育・スキルシェア

オンライン講座や1対1の個別指導教室を開く方法は、自分の好きや得意をそのままビジネスにできる手軽な選択肢です。スマートフォンとパソコン、安定したネット環境があればスタート可能で、初期費用はほぼ無料。英会話、プログラミング言語、イラストの描き方など、受講者のニーズやレベルに合わせたカリキュラムを提供することができれば、事業を安定させることができます。

教育・スキルシェア系の事業は、低コストで簡単に事業を始められるのがメリット。必要なのはスマートフォンやパソコンと、安定したインターネット環境だけです。学生や主婦、シニア層などターゲットを幅広く設定すると、競争力を高めることもできます。

マイクロビジネス

マイクロビジネスとは、小さな資金や限られた資源でも気軽に始められる小規模な事業です。例えば、手作りアクセサリーの販売や、リサイクル品を活用したネット販売、地域の特産品を扱った小さなお店の運営などが挙げられます。

先述したBOOTHやSUZURIのようなネット通販サイトを活用すれば、初めての方でも運営しやすい環境が整っています。在庫管理や経理、マーケティングについて学んでいけば、ビジネス拡大のチャンスも訪れるでしょう。

コンテンツクリエイター・インフルエンサー

インターネットが普及している今の時代では、コンテンツクリエイターやインフルエンサーとして活躍する道も選択肢のひとつです。ブログやYouTube、InstagramなどのSNSで自分の得意分野を活かした情報発信を行い、それを収益化することができます。

たとえば、広告収入を得る YouTube Partner Program(動画に自動で広告を挿入してくれる仕組み) や、視聴者から直接支援を受ける Patreon(パトレオン:月額ファンクラブ制)、イラストや漫画に特化した pixiv FANBOX(ファンボックス) など、収益モデルは年々多様化しています。

国内ではUUUM(ウーム:トップ YouTuber が所属するマネジメント会社)やANYCOLORの にじさんじ(VTuber 事務所)、カバーのホロライブプロダクションなど、コンテンツクリエイターをプロデュースする企業が急成長しています。活動当初からプロレベルの機材や環境を整えるのは難しくても、スマホひとつで撮影から公開まで完結できるため、初期費用を最小限に抑えられる点も魅力です。

成功のコツは、自分が詳しい分野を選び、ターゲット層に役立つ情報や楽しめるコンテンツを提供することです。趣味に特化した解説動画や、日常生活のお役立ち情報を提供すると、ファンが増え、広告収入や企業とのタイアップなどの収入につながります。

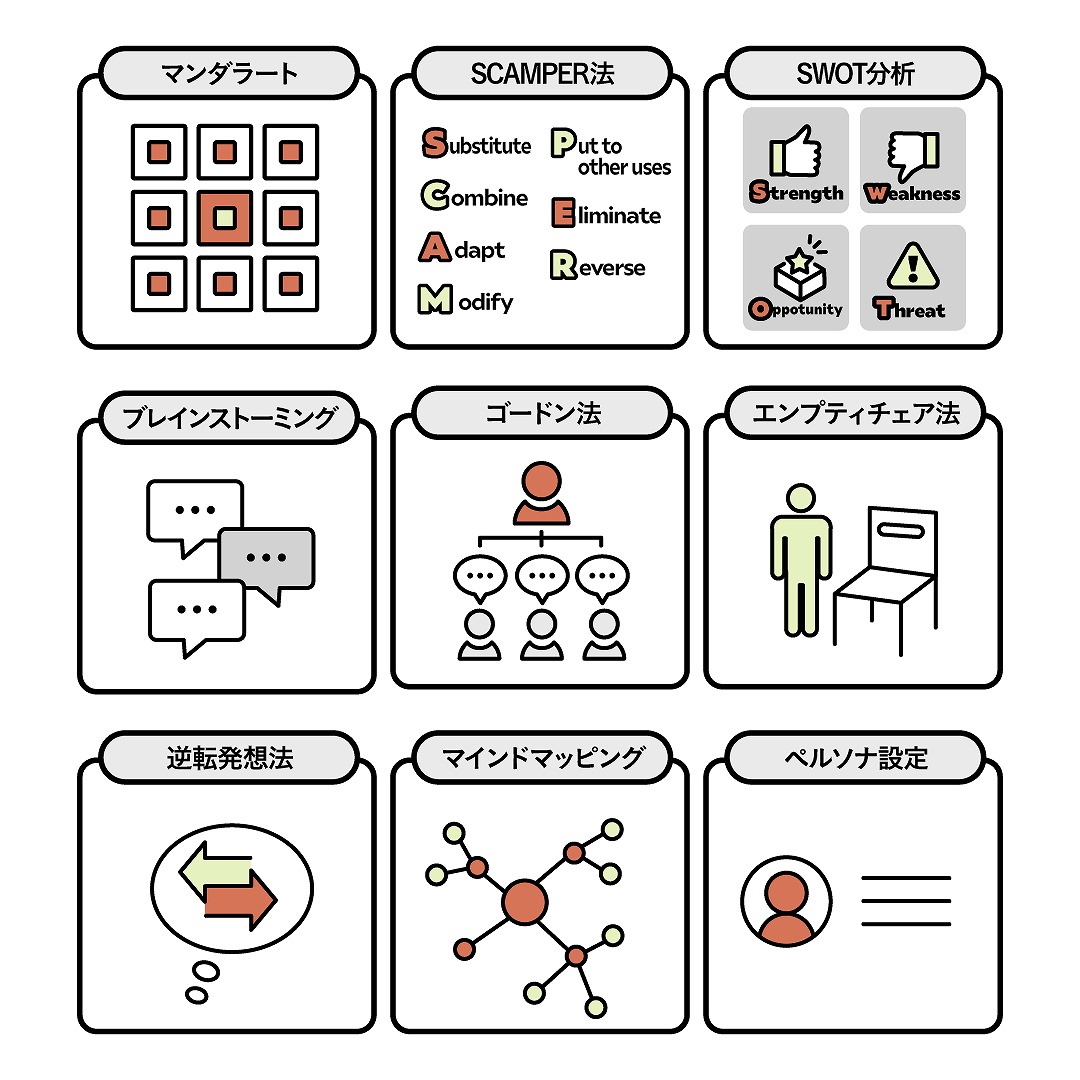

起業したいけどアイデアがない人におすすめの発想方法

アイデアを出す際には、さまざまな発想法があります。代表的なものを紹介します。

マンダラート

マンダラートは日本で生まれたアイデア発想法で、メジャーリーガーの大谷翔平選手が使用していたことでも知られています。9×9のマスをノートに書き、中央にテーマを置き、周囲のマスへ関連キーワードを連想ゲームのように書き込んでいきます。視覚的に整理できるので「思い付かなかった角度」が見えやすく、具体的なビジネスモデル作りの下書きに役立ちます。

SCAMPER法

既存アイデアを〈置き換え・組み合わせ・適合・修正・他用途・削除・逆転〉の七つの視点で見直すフレームワークです。たとえば既成の布バッグを「素材を変えて再利用可能にする」→ サステナブル商品、といった具合に、少しの工夫で新しい価値を生み出せます。

SWOT分析

自分や市場の強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)を4象限に整理する手法です。得意なプログラミング言語やデザインスキルを強みに、競合の少ないニッチ市場を機会に設定するなど、成功確率の高い戦略を描けます。投資家へ説明する際の説得材料にもなるため、早めに勉強しておくと便利です。

ブレインストーミング

ブレインストーミング(brainstorming)とは、複数人で付箋などを使って自由にアイデアを出し合い、新しい発想や解決策を生み出すための集団発想法です。アイデアの質よりも量を重視し、批判や評価を避け、自由に発言できる環境を作るのが特徴です。

ゴードン法

テーマをあえてぼかし、参加者に自由な発想を促す方法です。たとえば「家族を笑顔にするもの」という曖昧なテーマから意見を集め、最後にビジネスへ落とし込むと、固定観念に縛られない独創的アイデアが期待できます。

エンプティチェア法

エンプティチェア法は、空いた椅子を「お客さま」と想定し、顧客の気持ちを想像しながら対話形式でニーズを書き出す手法です。「高校生の自分が本当に使いやすいアプリとは?」と問いかけることで、ユーザー目線の改善点が浮かびます。

逆転発想法

常識をひっくり返して考える逆転発想法は、「高いと売れない」を「高いからこそ特別感が出る」に置き換えるなど、競合が気付かない切り口を探ります。思い切った視点転換が、新規市場を開く鍵になることも少なくありません。

マインドマッピング

マインドマッピングは、中心テーマから枝分かれさせて関連キーワードを描くノート術です。タブレットの無料アプリでも作図でき、課題整理や行動計画の可視化に便利。チーム共有もしやすく、開発工程のタスク分解にも応用できます。

ヒット商品分析

ヒット商品分析では、人気サービスの成功要因を分解し、自分のビジネスへアレンジする方法です。たとえばサブスク動画配信の「使いやすさ」を地元向け学習動画サービスに応用するなど、既存モデルを地域・年代に合わせて最適化する発想が磨けます。

ペルソナ設定

ペルソナ設定は、想定顧客を「17 歳・動画編集が趣味の高校生 A さん」のように具体化し、その人が本当に欲しい商品や情報を考える手法です。SNSでの言葉遣いやデザインテイストまでブレずに設計できるため、マーケティング精度が高まります。

これらのツールを組み合わせれば、エンジニア志望でもクリエイター志望でも、自分らしい起業アイデアを体系的に整理できます。必要な学習や市場調査を重ねながら小さく試せば、アイデアが現実のサービスへ近づいていくはずです。

起業する際の流れ・手順

ビジネスアイデアの明確化

起業するときに最初に取り組むべきことは、自分が実際にやりたいビジネスのアイデアを明確にすることです。どんなニーズがあるか、どんな問題を解決したいか、また今どんな市場のトレンドがあるかを考え、それに合ったアイデアを選びます。自分が提供したい価値や解決したい課題をしっかり考え、他の会社との違い(差別化ポイント)を明確にすることが重要です。

ビジネスプランの作成

アイデアが具体的に決まったら、次にビジネスプラン(事業計画書)を作成します。ビジネスプランには、事業の目的やターゲット顧客、マーケティング方法、収益を上げる仕組み(ビジネスモデル)、費用などを細かく記載します。

資金調達と準備

実際にビジネスを始めるためには資金が必要です。多くの起業家が最初にぶつかる壁の一つが、この資金調達です。まず自分が準備できる資金を把握し、不足する資金をどうやって調達するかを考えます。資金を集める方法としては、銀行からの融資、クラウドファンディング、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの出資などがあります。

ビジネスを始めるには、まず「どれだけお金が必要か」をはっきりさせることが出発点です。自分が用意できる自己資金を確認し、不足分をどう集めるかを計画しましょう。代表的な方法は次のとおりです。

- 銀行融資:事業計画を提出して借りる一般的な資金調達ルート。安定した返済プランを立てる 勉強 が欠かせません。

- クラウドファンディング:〈CAMPFIRE〉や〈Kickstarter〉といったサイトで支持者を募り、少額ずつ資金を集める仕組み。プロジェクト内容が共感を呼べば、宣伝効果も期待できます。

- エンジェル投資家(起業家を応援する個人投資家) や VC(ベンチャーキャピタル:成長企業に投資する専門ファンド):プレゼン資料を整え、自社の強みや将来性をアピールできれば大きな資金が得られる可能性があります。

- 助成金・補助金:国や自治体が新規事業向けに用意している 無料 で受け取れる資金。申請書類づくりは大変ですが、採択されれば返済不要です。

法的手続きと登記

次に欠かせないのは、ビジネスを「正式にスタートさせるための手続き」を整えることです。まずは自分の事業に合った形態を選びましょう。株式会社や合同会社にするか、個人事業主として始めるかによって、必要な書類や費用が変わります。会社を設立する場合は定款(会社の基本ルール)を作成し、法務局へ登記(法人登録)を申請します。個人事業主なら税務署に開業届を出すだけで済む手軽な方法 もあります。

扱うサービスによっては、追加の許認可が必要になるケースがある点にも注意が必要です。たとえば飲食店の営業許可や古物商許可などがその例です。また、税務署への申告、社会保険や雇用保険の加入といった手続きも忘れずに進めましょう。こうした準備をしっかり行うことで、安心して事業を走らせる土台が整います。

法的なステップが完了したら、いよいよ営業開始です。最初の目標は「最初のお客様」を見つけることが必要です。SNSでの発信やSEO(検索エンジン最適化)の基本を押さえたWebサイト運営など、デジタルマーケティングを上手に活用するとコストを抑えながら認知を広げられます。広告を出す際も、まずは無料で使えるツールやキャンペーンを試し、反応を見ながら少しずつ予算を増やす方法が安全です。

営業活動と事業開始

法的手続きが完了したら、いよいよ営業活動をスタートし、商品やサービスの提供を始めます。最初はターゲットとなるお客様に向けて積極的にマーケティング活動を行い、顧客の獲得を目指しましょう。SNSを利用したプロモーションや、SEO(検索エンジンで上位表示される工夫)を行うなど、デジタルマーケティングを活用すると効果的です。また、お客様からのフィードバックを大切にし、それを活かして商品やサービスを改善していくことが、事業の成功に欠かせないポイントです。小さく始めても、丁寧に信用を積み重ねることでビジネスは安定し、成長していきます。

成功例に学ぶ起業のアイデア

Airbnb

Airbnbは、創業者自身が旅行中に宿泊先を見つけるのに困った経験から生まれました。創業者自身が旅行先で宿泊先が取れずに困った体験から、「自宅の空き部屋と旅行者をマッチングする仕組み」を 開発されました 。ホテルより手頃な料金で泊まりたい利用者と、副収入が欲しい家主をつなぐシェアリングエコノミーの先駆けです。

Warby Parker

Warby Parkerは、「良いメガネは高すぎる」という疑問から、ネットで直接販売する D2C(消費者へ直販)モデルを採用しました。中間コストを削り、手頃な価格とおしゃれなデザインを両立しました。既存の流通ルートを見直すだけで市場を変えられる好例で、「業界の当たり前」を疑う違う視点が起業として成功した例といえるでしょう。

WeWork

WeWorkは、従来のオフィスという概念を覆し、フリーランスやスタートアップ企業向けに柔軟なコワーキングスペースを提供することで成功しました。固定費が重いオフィス賃料を減らしたいスタートアップ向けに、フリーアドレスのコワーキングスペースを提供しました。「短期間・小規模で借りられる」という柔軟さに加え、利用者どうしが交流できるコミュニティ機能をプラスして差別化しました。

デジタルハリウッド大学出身の起業家たち

デジタルハリウッド大学は2005年の開学以来、クリエイターとして活躍するために必要なスキルを実践的に学べるカリキュラムを通じて、コンテンツ業界で活躍する多くの卒業生を輩出してきました。

大学発ベンチャー起業数は全国15位

デジタルハリウッド大学は、2024(令和6)年度大学発ベンチャー企業数全国15位にランクインしました。大学発ベンチャーとは、大学の教員、研究者、学生の研究成果や技術を用いて事業化する起業のことです。経済産業省によれば、大学に滞在する研究成果を掘り起こし、新規性の高い製品により、新市場の創出を目指す「イノベーションの担い手」とされています。

デジタルハリウッド大学で学びながら学生起業した例

2015年度にデジタルハリウッド大学大学院を修了した神成大樹さんは、クリエイターのためのクリエイターによるハードウェアベンチャー「BRAIN MAGIC Inc.(以下、BRAIN MAGIC)」を経営しています。映像クリエイターさんやイラストレーターさんなどの仕事をより早く、より楽にするための通称「左手デバイス」製品を販売しています。神成さん自身が映像クリエイターでありイラストレーターであり、マーケットよりはプロダクトアウト的な思考から製品を生み出しているところに特徴があります。

バーチャルのキャラクターが現実世界の温泉街を案内してくれる「AniGuide」というコンテンツの開発をした南羽 えぬさんは、落合陽一特任教授の「メディアアート」、指導教官である茂出木謙太郎准教授の「VR/ARゼミ」などでの経験を活かして、在学中に法人を設立をしました。

また、スキルや実績が十分でない学生や若手クリエイター向けた案件を紹介するYappeWorks(ヤッペワークス)を開発した隂山弘暉さんがいます。

隂山さんは2024年、春のオープンキャンパス2024の在学生ゲストとして登壇しています。その中で、高校生の時に、若者たちへ防災の大切さを伝える学生団体「防災me」の代表として活躍した経験が起業にも繋がっているようです。

デジタルハリウッド大学の起業家向けプログラム

現役プロの教員陣

デジタルハリウッド大学では、現場での豊富な経験と実績を持つ教授陣から直接指導を受けることができ、学生は実践的な視点や最新のノウハウを身につけることができます。

授業では、事業アイデアを生み出す潜在能力を持っている人材を発掘し、大学から1人でも多くの起業家を生み出す事を目的「起業入門」や、ビジネスに応用できるセルフマネジメント・組織マネジメントを学ぶ「ビジネス心理学」など、最前線のデジタル業界でビジネスの先駆者として活躍する現役教員陣から起業をするうえで欠かせないノウハウを学ぶことができます。

幅広いキャリアサポート

就職内定先や就職内定率などのデータが示すように、デジタルハリウッド大学ではキャリアセンターを中心にデジタルコンテンツ系企業との強いパイプを持っています。インターンシップやアルバイトを通じて起業家とつながったり、一度就職をしてから起業に向けた準備を進める、といったキャリア形成も選択肢のひとつとして考えてみてください。

企業ゼミ

デジタルハリウッド大学独自の就業体験プログラムです。通称「学内インターンシップ」と呼ばれ、各企業の講座をオムニバス形式で受講(全8回)することで単位取得も可能です。参加企業の多くは自社でのインターンシップを実施しており、企業ゼミをきっかけにインターンシップに参加する学生も増えています。企業ゼミは1年次から参加可能なので、早期から企業との接点を作ることができます。

まとめ

起業は身近な課題をビジネスに変える挑戦です。オリジナルなアイデアより市場ニーズを見極め、学習と勉強を重ねながら小さく実行して検証する方法が成功への近道。個人事業主で無料ツールを活用して試すもよし、法人設立で資金調達し大規模開発に挑むもよし。挫折を恐れず、言語やエンジニアスキルを磨き続ければ成長のチャンスは広がります。

DHUでは現役プロの指導と充実したキャリア支援で、必要な知識と実践力を総合的に養い、学生起業を力強く後押しします。学内インターンシップや企業ゼミでネットワークを築き、卒業後もスムーズに事業を拡大できる環境が整っています。今こそ挑戦の第一歩を踏み出しましょう。