XR(クロスリアリティ)とは?VR・AR・MRなどの違い・活用事例など

はじめに

XR(Cross Reality [Extended reality])という言葉を聞いたことはありますか?

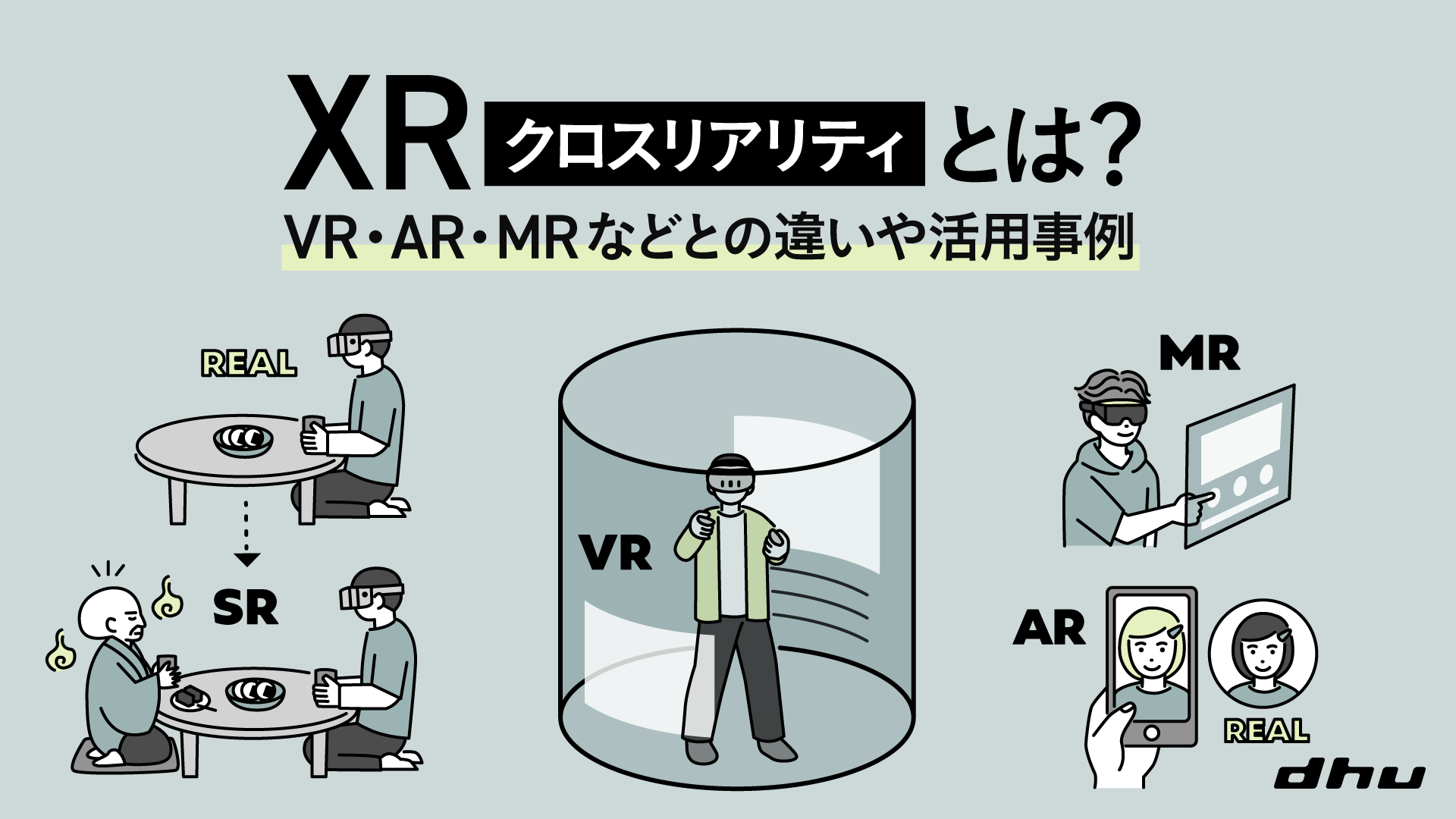

XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)、そしてSR(代替現実)を総称する概念です。本記事では、XRの基本的な定義から始まり、VR、AR、MR、SRそれぞれの違いを明確にし、XRとメタバースとの違いや連携についても考察します。

XRがどのように成り立っているのか、その背景にはどんな技術的進化や市場の需要があるのかを理解することは、デジタル業界の今後を考えるうえで不可欠です。将来的にXRエンジニアやクリエイターとして活躍するために求められるスキル、未経験者が業界に参入するためのステップについて、将来の進路を考えている高校生にもわかりやすく解説します。

<目次>

1. XR(クロスリアリティ)とは?

XRは、現実世界と仮想世界を融合する技術として注目されています。これは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)など、さまざまな現実拡張技術を一体化した広範な概念を指します。この技術は、デジタル空間と物理空間をシームレスに結びつけることで、ユーザーに没入感のある新しい体験を提供します。

XR技術は、ゲームやエンターテインメント、教育、医療、製造業、さらにはビジネスシーンに至るまで、幅広い分野での活用が進んでいます。スマートフォン、VRヘッドセット、ARグラス、MRヘッドセットなどのデバイスを用いることで、豊かでインタラクティブな体験を提供します。

2.XRとVR、AR、MR、SRの違い

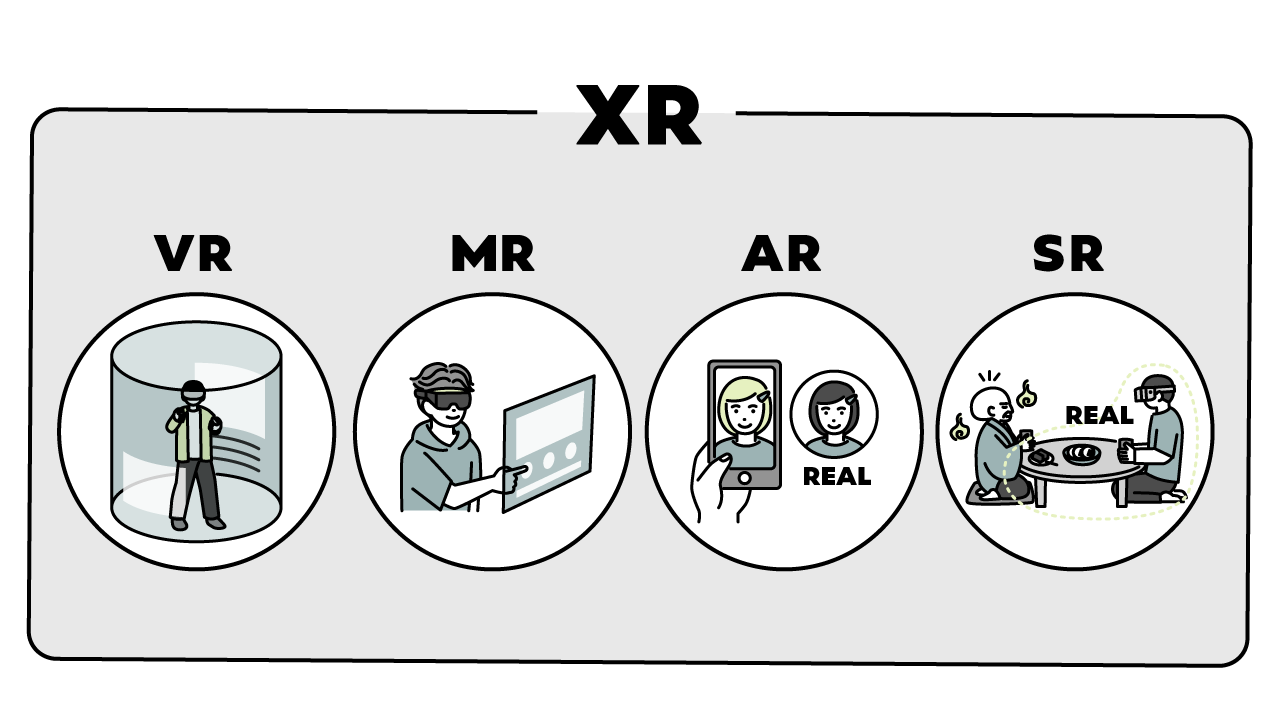

XRは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)、SR(代替現実)の技術を統合した包括的な概念です。まずはそれぞれの違いや技術の特徴について見ていきましょう。

| 技術 | 特性 | 活用例 |

|---|---|---|

| VR(仮想現実) | 仮想の世界を生成しユーザーに没入感を提供 | ゲーム、訓練シミュレーション、観光案内 |

| AR(拡張現実) | 現実の空間にデジタル映像を重ね合わせる | スマートフォンによるナビゲーション、ショッピング |

| MR(複合現実) | 仮想と現実の物体が相互作用する空間を提供 | 教育、設計、仮想会議 |

| SR(代替現実) | 現実の映像を加工し新たな視点を提供 | 映画、アートインスタレーション |

VR(Virtual Reality|仮想現実)

VRは、現実世界から隔離された仮想空間にユーザーを没入させることで新たな体験を提供します。この技術は、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)などのデバイスを用いることで、実際にそこにいるかのような感覚を可能にします。たとえば、旅行業界では、旅行前に目的地を仮想散歩することができ、旅行計画の補助としての役割を果たしています。

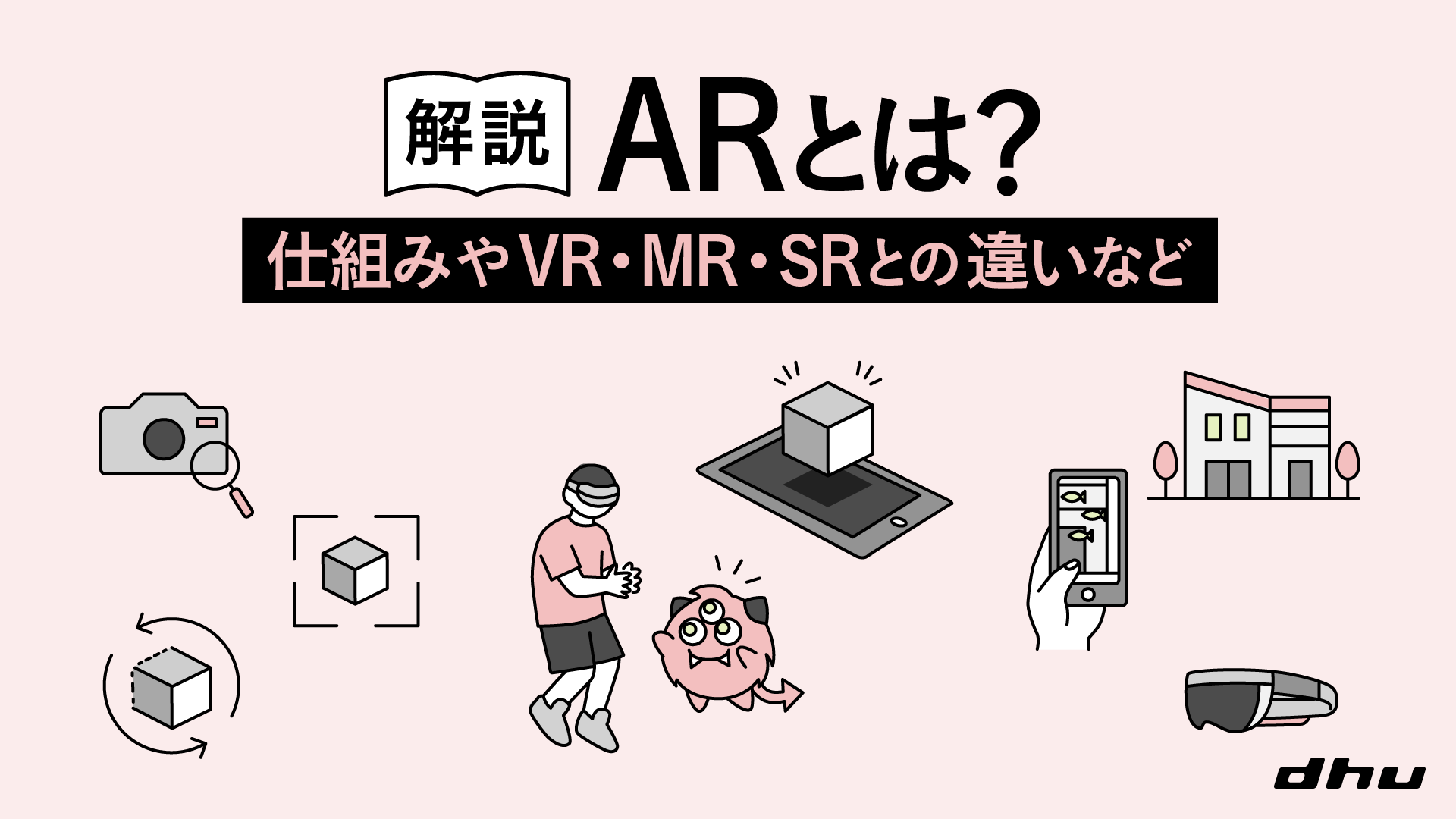

AR(Aguemented Reality|拡張現実)

ARは、現実世界にデジタル情報を重ねることで空間を拡張する技術です。スマートフォンアプリやARグラスを使用することで、日常の体験を豊かにすることが可能です。たとえば、インテリアデザインのアプリでは、購入前に家具が実際の空間にどのように配置されるかを視覚化できます。

MR(Mixed Reality|複合現実)

MRは、現実世界と仮想世界を融合させた環境を指します。現実と仮想の境界が曖昧になり、ユーザーが物理的な環境とデジタルコンテンツを同時にインタラクティブに操作・体験できます。たとえば、エンタテイメント業界では、実際のステージ上で行われるライブに仮想キャラクターやエフェクトを融合させた演出などとして用いられています。

SR(Substitutional Reality|代替現実)

SRは、現実の映像や音声に、過去の記録や仮想の情報を融合させて体験者に提示する技術です。現実に近い映像を用いることで、ユーザーが本当にその場にいるかのような感覚を抱かせる=仮想情報が現実を「置き換える」点が特徴です。参考として、脳科学者でデジタルハリウッド大学大学院卓越教授の藤井直敬氏が、ビジネス動画メディア「PIVOT」に出演した際の説明をぜひご覧ください。

3. XRとメタバースの違いは?

近年、XRとメタバース(Metaverse)はテクノロジー分野で多くの注目を集めるコンセプトです。一見似たような技術ですが、それぞれの特徴と具体例を通じて、XRとメタバースの明確な違いについて理解しましょう。

定義

XRは、現実と仮想を統合する技術の総称です。物理的な現実とデジタル世界を融合させ、視覚的、聴覚的、触覚的な新しい体験を提供します。技術そのものやそれを活用したデバイス・プラットフォームを指すこともあります。

メタバースは、仮想世界の概念や空間を指します。ユーザーがアバターを通じて活動できる、インターネット上の3D仮想空間の総称です。ゲームやソーシャルプラットフォーム、教育、ビジネスなど、さまざまな用途で活用される「デジタルな社会空間」のことを意味します。

使用目的

XRの目的は、現実と仮想の融合を通じて、新しい感覚体験を生み出すことです。たとえば、HoloLensを使った工業トレーニング、VRによる没入型教育など、主に技術やデバイス開発に焦点を当てています。

メタバースの目的は、デジタル空間での活動(交流、ビジネス、遊び)を提供することです。Meta(旧Facebook)のHorizon Worlds、ゲームプラットフォームのRoblox、「バーチャル渋谷」などで知られるclusterなど、人々がアバターとなって活動する生活空間を創出します。

関係性

XRはメタバースを体験するための手段となり得ます。たとえば、VRヘッドセットを使用してメタバース空間にログインすることで、没入感のある体験が可能です。一方で、メタバースの発展により、XR技術の需要が増え、さらに多様なデバイスや技術が開発されることにつながります。

4. XRが急速に注目を集めている背景は?

近年、XR(クロスリアリティ)が注目を集める背景には、市場規模の拡大や技術の進化、ニーズの多様化などが挙げられます。VRをはじめとする最新技術が、我々の日常生活やビジネスのあり方を一変させつつあるからです。

市場規模の拡大

クロスリアリティ(XR)の市場規模は、世界的に急速に拡大しています。 最先端技術として注目されるXRは、さまざまな業界での活用が進んでおり、その成長は加速しています。

ある市場調査によると、世界のXRの市場規模は2024年現在の1,055億8,000万米ドル(約15兆8000億円)から、5年後の2029年には4,723億9,000万米ドル(約70兆9000億円)に成長すると予測されています。急成長の背景には5G技術の進化やデジタルコンテンツの需要の増加などが挙げられています。XR技術は今後、ますます私たちの生活に溶け込んでいくでしょう。

技術の進化

XR市場の拡大を支えているのが、デジタル技術の進化やインフラの充実です。 5Gネットワークの普及によって、より高速で安定した通信が可能となり、XRの体験がよりリアルタイムに近づいています。このような技術基盤が整うことで、XRの可能性が一段と広がっています。

デバイスの進化もXRの普及に大きく貢献しています。高性能なスマートフォンや専用のVRヘッドセットが登場し、これらを使用することで高品質な映像体験が可能となりました。また、クラウドコンピューティングの進化により、処理能力が個々のデバイスに依存しないため、ユーザーはより軽量でリーズナブルな機器を利用できるようになっています。

ニーズの多様化

多様化するニーズに応じた活用シーンの拡大も、XR技術への注目を集める要因です。教育分野では、仮想教室を用いたインタラクティブな授業が可能となり、新たな学びの形が提供されています。エンターテインメント業界では、ARやVRを駆使した新しい体験がユーザーを魅了し続けています。医療分野においても、仮想現実を使用したシミュレーションが診断や手術トレーニングの場で役立っており、その効果が実証されています。

社会的期待の高まり

XRの可能性が認識されることで、メタバースの登場により新たな経済圏が創出されることが期待されています。企業はこれを新たな商機として捉え、多額のリソースを投入しています。メタバース内での取引やサービス提供が現実のビジネスにもたらす影響は大きく、これにより社会構造が変革されつつあります。この状況はXR技術がもたらす将来の可能性に対する期待を高めています。

さらに、XR市場の成長は、働き方改革や遠隔教育といった現代の社会的ニーズにも応じています。 従来の現実を超え、よりインタラクティブで臨場感のある体験が求められる中で、XR技術はこれらの期待に応えるものとして、その価値を高めています。

5. XRを活用した具体的事例を紹介

XR技術の深化は、私たちの日常生活を少しずつ便利に、また豊かにしています。ここで、デジタルハリウッド大学に関連したXR技術の事例について紹介します。

1964 SHIBUYA VR(1964 TOKYO VR)

「1964 SHIBUYA VR」は、 過去の写真から「記憶の中の街並み」を3DVRで再現するために、 土屋敏男氏(日本テレビ)、齋藤精一氏(ライゾマティクス)、永田大輔氏(DISTANT DRUMS)の3名が理事となり設立された「一般社団法人1964 TOKYO VR」による第1弾プロジェクトです。

1964 TOKYO VRは、東京オリンピックが開催された1964年当時の東京の街並みをVRで再現するプロジェクトです。デジタルハリウッド大学では、小倉以索准教授(現教授)ならびに有志学生によるプロジェクトチームを編成し、 渋谷の街を再現するVRコンテンツ制作に協力しました。

HADO

HADOは、スポーツとMR技術を組み合わせた新感覚アクティビティです。プレイヤーは特殊なデバイスを身に付け、エナジーボール=HADOを放って対戦することができます。現実世界に仮想映像を重ね合わるMR技術を応用し、観戦者もリアルタイムで対戦を楽しむことができます。HADO創業者の福田浩士さんは、デジタルハリウッド大学大学院に所属していました。

結ぶおもちゃ cotoi

2022年度の最優秀作品にも選ばれた、デジタルハリウッド大学生の卒業制作です。テーマは、「親と子が遊びながら環境保護への意識を高めることができる知育玩具」。積み木を動物の形に組み立ててAR機能(カメラ)で読み取ると、絶滅危惧種の動物をデジタル上の世界に生み出すことができます。その動物を救うためのクエスト(例:10回ごはんを残さず食べる)を達成すると、ワールド内の生育環境が改善されていく、という「新感覚箱庭ゲーム」です。

6. 将来、XRエンジニア・クリエイターとして活躍するには?

XR技術は、今後更なる発展が期待される分野であり、XRエンジニアやクリエイターとしての道を歩むためには、今あるスキルを組み合わせながらチャレンジを続けていくことが重要です。ここでは、その具体的なスキルセットやキャリアパスについて解説します。

XRエンジニア・クリエイターに必要なスキル

XRのように変化の激しい技術領域では、常に進化するニーズに応えるスキルが求められます。以下に、必要となるスキルとその説明を示します。

| スキル | 説明 |

|---|---|

| プログラミング能力 | UnityやUnreal Engineでの開発に必須となるC#やC++、Pythonの理解が重要です。これによりVRやARアプリケーションの構築が可能になります。 |

| 3Dモデリング | BlenderやMayaなどのソフトを使用し、高品質な3D空間やオブジェクトを作成する能力が求められます。これにより、よりリアルな仮想現実体験を提供できます。 |

| UX/UIデザイン | ユーザーエクスペリエンスを考慮したデザインが重要です。効果的なインターフェースをデザインする能力が、ユーザー満足度を高めます。 |

| デバイス知識 | 最先端のVRヘッドセットやARグラス、スマートフォンの仕様に関する理解が必要です。これにより、各デバイスに最適化されたコンテンツを提供できます。 |

| 映像制作スキル | 映像ソフトを用いた視覚的要素の制作能力。ストーリー性のある体験をクリエイトするために欠かせません。 |

未経験でもXRエンジニア・クリエイターになれる?

未経験からでも計画的に取り組むことで、成功の可能性を広げることができます。以下の進め方を参考にしてください。

- オンラインコースや専門学校:国内外で数多く提供されるXR関連のコースを受講することで、基礎から学ぶことができます。CourseraやUdemyなどのプラットフォームの利用も検討しましょう。

- 小さなプロジェクトの開始:まずは小規模なプロジェクトから始め、実際に手を動かすことでスキルを磨きます。プロジェクトの実績を積み重ねることが重要です。

- コミュニティへの参加:オンラインフォーラムやXR関連のイベントに参加して、最新技術や世界のトレンドを学びましょう。

- ポートフォリオの作成:これまでのプロジェクトや開発したスキルを整理し、ポートフォリオとしてまとめておくことは自己PRに役立ちます。

7. XRなど最先端技術を学びたいなら、デジタルハリウッド大学がおすすめ

デジタルハリウッド大学は、不確実な未来を自分らしく生き抜くための力を身につけることのできる学びの場です。XRをはじめとする最先端技術に関する深い知識と実践的スキルを身につけることで、あなたの可能性を拡げます。

デジタルハリウッド大学の特徴

デジタルハリウッド大学では、「VR/AR・メディアアート」領域を中心に、XR技術に関する教育を理論・実践の両面から幅広く行っています。アバター/メタバース、プロジェクションマッピング、3Dプリンター、ロボットなどの多種多様な表現方法に加えて、近年目覚ましい発展を遂げているAI(人工知能)の活用や社会実装など、新しいテクノロジーをどのように活用するかを考える機会も提供しています。

産業界との連携も多数展開されています。たとえば「企業ゼミ」は、1年次から参加可能なデジタルハリウッド大学独自の就業体験プログラムです。継続的な利益を上げるゲーム企画と運用方法、スマホアプリのためのUI/UXデザイン、SNSを活用したWebマーケティング、価値を上げるブランドデザインなど、デジタル業界の即戦力となれる実践的な力を身につけるとともに、単位習得も可能です。

キャリアサポート体制も充実しています。業界の第一線で活躍するプロフェッショナルを招いたセミナーやワークショップ、学内開催の企業説明会などを通じて、業界動向に即したスキルセットを磨き、早期から就職活動に備えることができます。

8. まとめ

XR(クロスリアリティ)は、VR、AR、MR、SRなどの多様な技術を統合し、新しい体験を提供する革新的な技術です。急速に進化するテクノロジーとともに市場規模は拡大し続けており、特に教育、医療、エンターテインメント、ビジネスの分野で多くの可能性があります。これからのXRの発展は、メタバースや次世代のコミュニケーションに深く関連しており、エンジニアやクリエイターとして活躍するには関連スキルの習得が不可欠です。デジタルハリウッド大学などの教育機関で学ぶことは、XRの未来を切り拓くための第一歩となるでしょう。