ニュース&イベント

【開催レポート】アカデミー賞受賞映画「ドライブ・マイ・カー」 エグゼクティブプロデューサーが語る『日本映画におけるクリエイティブとビジネス』

【開催レポート】アカデミー賞受賞映画「ドライブ・マイ・カー」 エグゼクティブプロデューサーが語る『日本映画におけるクリエイティブとビジネス』

開催日時

2022年5月10日(火)19:30~21:00

場所

デジタルハリウッド大学駿河台ホール/Zoomオンライン中継

2022年5月10日、デジタルハリウッド大学では特別講座【アカデミー賞受賞映画「ドライブ・マイ・カー」 エグゼクティブプロデューサーが語る『日本映画におけるクリエイティブとビジネス』】を開講しました。

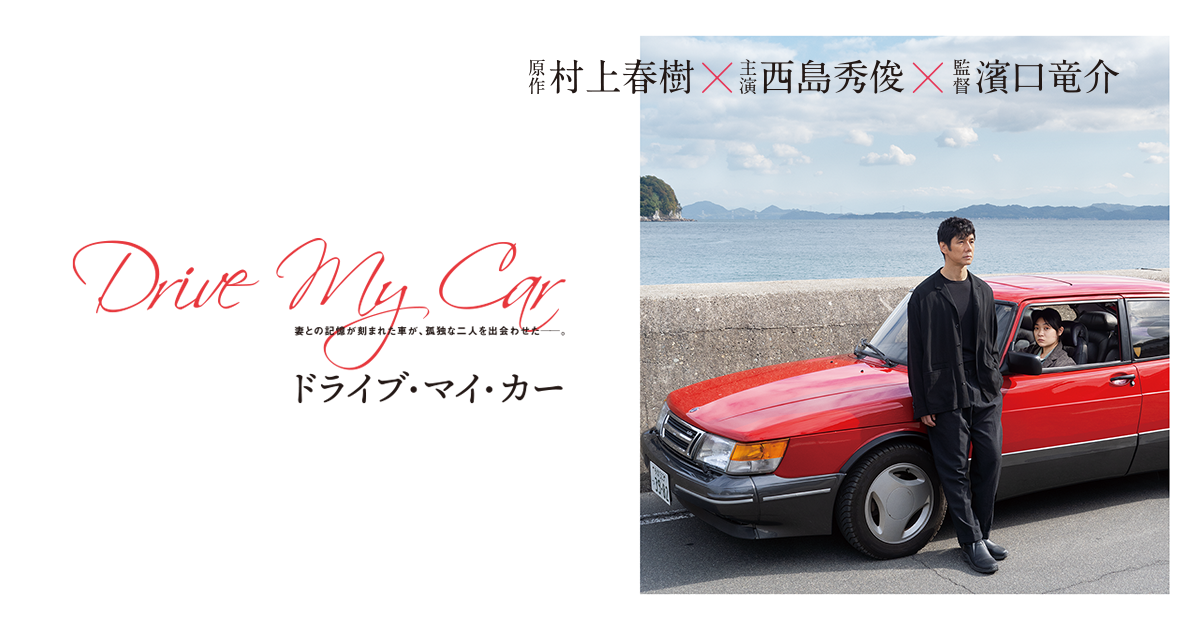

第94回米国アカデミー賞の作品賞にノミネートされ、国際長編映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』。若くして妻を亡くした俳優・舞台演出家の主人公が、ある過去を持つ寡黙なドライバーのみさきと出会い、再生へと向かう物語です。

カンヌ国際映画祭 全4冠!映画『ドライブ・マイ・カー』90秒予告

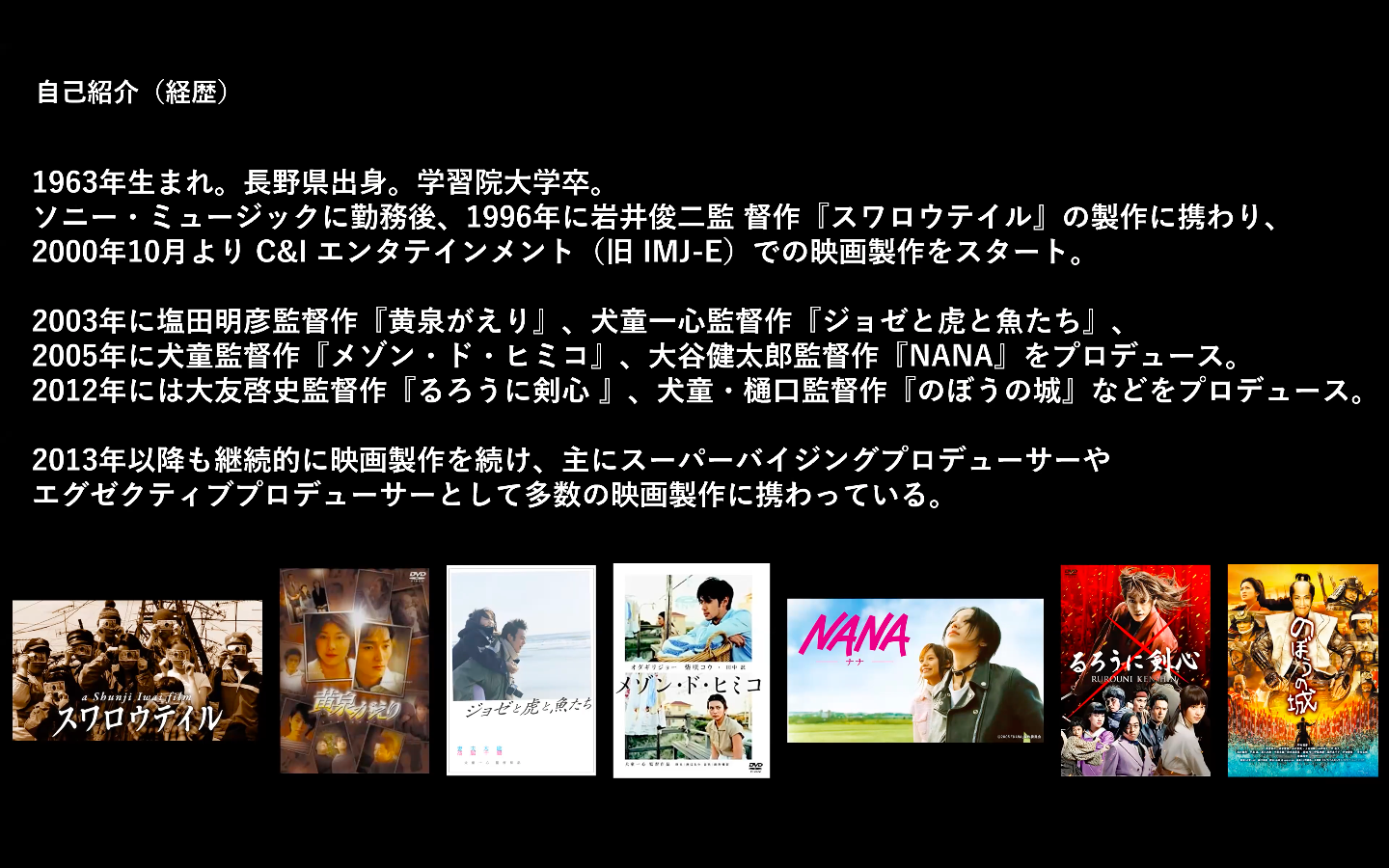

今回お招きしたのは『ドライブ・マイ・カー』の制作プロダクションであるC&Iエンタテインメント株式会社の代表取締役・久保田修さんです。日本映画業界でのご自身のキャリア、『ドライブ・マイ・カー』の制作過程などについてお話いただきました。

本講義は、デジタルハリウッド大学駿河台ホールとZoomによるオンライン中継のハイブリット形式で実施しました。

デートで日本映画を見ない1980年代

久保田さんが初めて映画制作に取り組んだのは大学時代。もともと映画が好きだった一方で、学生時代に明確に進路を決めていたわけではなく、進学したのは映画とは関係のない一般大学の経済学部でした。その大学の映画研究部で自主制作映画をつくったのが、映像制作の始まりだったそうです。

久保田さんが就職活動をしていた1980年代、日本映画はメジャーな存在ではありませんでした。「デートで映画を見るなら洋画が定番、日本映画を見るなんてのはありえないという時代でした。人材を募集している映画会社は少ないし、かといってフリーでやっていくかというと、そこまでの覚悟がなかったのも正直なところで——」と振り返る久保田さん。

今となっては、『のぼうの城』や『全裸監督 シーズン2』などを手掛ける制作プロダクションの代表ですが、大学卒業後に選んだ就職先はCM制作会社だったと言います。

CM制作会社で数年勤めた後、CBC・ソニーレコードのビデオ制作部へ転職。そこでミュージックビデオのプロデューサーやディレクターをしているときに出会ったのが、岩井俊二監督や犬童一心監督でした。

「映画好き」が周りに認知され、岩井俊二監督に誘われる

1990年前後、当時まだ無名だった岩井俊二監督は、MVやCMの監督も行っていました。その後、1995年に劇場映画デビュー作である『Love Letter』がヒットし、本格的に映画監督の道を進み始めた岩井監督。これに続く『スワロウテイル』を制作するにあたって、岩井監督から誘われたのが久保田さんでした。

「今になって思うと、こいつは映画が好きなんだって周りの人たちに伝わっていたから、誘われたのかなと思います。1990年代は音楽業界が盛り上がっている時代で、景気の良くない映画産業に転職することはほとんどの人に反対されました。その中で、犬童さんは僕が映画好きなのを知っていたから、唯一『よかったね』と言ってくれて」と当時を振り返りました。

ソニーレコード時代のつながりから、映画制作に携わることができた久保田さん。その後株式会社IMJ(アイ・エム・ジェイ)へ移り、新しく設立した映像事業部で映画製作をスタートさせます。「映像事業部といっても僕ひとりと机がひとつでした。そこから20年以上この会社で映画を作り続けて現在に至ります」と、事業部設立当初を振り返りました。

映画製作に携わり約30年。「もう歳ですから正直、ちょっと疲れてますし、飽きたりしてる面もあります(笑)」と本音を語る久保田さんでしたが、今でもなぜ映画を作り続けているのかというと、根幹にある「映画が好き」という気持ちが支えてくれているそうです。

次はどんな企画にしよう、どんな監督やキャストと一緒に仕事ができるだろう、と思いを馳せる時間。何度も編集を重ね、その仕上がった作品を見た瞬間。この高揚感がある限りは映画作りを続けられる、そんな原始的な喜びがとても大切であると、学生たちへ向けて強調されていました。

『ドライブ・マイ・カー』はなぜ海外で評価されたのか

カンヌ国際映画祭で日本初の4冠達成、ゴールデングローブ賞の非英語映画賞受賞、そしてアカデミー賞国際長編映画賞受賞など、数々の賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』はなぜこれほどまでに海外で評価されたのか。久保田さんは、ご自身が考えるポイントをいくつか紹介しました。

まず、日本の映画業界には濱口竜介という優れた監督がいると、すでに海外のマーケットで認知されていたという点。2015年には、濱口監督の手がける『ハッピーアワー』がロカルノ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞。2018年には『寝ても覚めても』がカンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出。その流れがあったため、企画段階から国外での評価も視野に入れていたと話す久保田さん。

「カンヌで脚本賞をいただいたのは、想定内というほどではありませんが、もしかしたらあり得るかもと制作前には考えていました。ですがその後の流れは想定外でアメリカでさまざまな賞をいただくという状況になりました。ゴールデングローブ賞の受賞後は、制作陣としてももしかするとアカデミー賞もあるのか?という雰囲気になったことを覚えています」と当時の盛り上がりを久保田さんは振り返りました。

また『ドライブ・マイ・カー』がアメリカで評価された大きな要因としては「時代とのマッチング」があったと見解を語りました。「本作は、大きな秘密を抱えた妻の死から、主人公が再生していく過程で、ほんとうの意味で人と触れ合うことや、向き合うことを丁寧に確認していった作品です。社会の分断やコロナ禍によって悲しみを抱えている人たちにとって、癒やしやセラピーのような効果があったのだと思います」と考察しました。

加えて濱口監督の映画の中には独特な時間の流れがあると語ります。それに観客は身を委ね、没入することができた。久保田さんは濱口監督を「時間の支配に優れた監督」と紹介しました。本作は上映時間が179分と、一般的な映画と比べて長尺の作品です。にもかかわらず、流れが滞ることのない滑らかな編集や音楽的なセリフによって、たゆたうような時間軸を作ることができた。それをやってのけるのが濱口監督であると、久保田さんは絶賛しました。

日本映画に必要不可欠な製作委員会と制作プロダクション

ご自身のキャリアや『ドライブ・マイ・カー』について話された後、話題は映画ビジネスに関することへ。

基本的に日本の劇場映画というものは、制作プロダクションと製作委員会によって作られているとのこと。『ドライブ・マイ・カー』を例に挙げると、制作プロダクションは久保田さん率いるC&Iエンタテインメント、製作費を出資する製作委員会としては、カルチュア・エンタテインメントやビターズ・エンドなど複数の企業が集まりました。

もともとはC&Iエンタテインメントの山本晃久プロデューサーが企画を発案し、濱口監督へ打診。そして委員会の代表となる幹事会社にこの企画を提案。その幹事会社が中心となって製作委員会が組成されたそうです。

「かつての日本映画業界には制作委員会というものはなく、東宝や東映、松竹などの大きな映画会社が自社で製作をしてかつ配給をしていた時代があった」と久保田さんは説明しました。しかし、1960年代になると観客動員数が落ち込み、映画会社が単独では映画を製作できない時代が到来しました。

そこで広まっていったのが製作委員会というスタイルで、1社だけでなく複数の企業が出資、製作、宣伝などを実施。現在に至るまで日本映画が生き残っているのは、この製作委員会方式が定着した側面もあると久保田さんは言います。

映画は生まれた瞬間からビジネスでもあった

クリエイターを志す学生の中には、自分が作りたいものを純粋に作りたいという考えを持っている人もいるかもしれません。しかしそもそも映画のクリエイティブは、ビジネスと切っても切れない関係であると久保田さんは話しました。

映画は誰が発明したのか諸説あると言われていますが、1895年にフランスのリュミエール兄弟が最初に生み出したとする説が濃厚だそうです。彼らはお客さんを集めて観覧料を取り、映像をスクリーンに投影し、大勢の人に見せるということをした。映画は生まれた瞬間から、アートであると同時にビジネスだったのです。

また、現代のテレビ番組やYouTubeなどは広告収入によって成り立っている一方、映画は映画のチケット代やDVDの売上、レンタル代など視聴者が支払ったお金で、製作にかかった原価を回収していく仕組みなんだそう。

「映画1本あたりの黒字・赤字かが一目瞭然なので、プロデューサーへの評価はとてもシビアな世界なんです」と、映画製作の喜びだけでなく現実もしっかりと教えていただきました。

久保田さんのルーティンは?

特別講座の終盤には学生から多くの質問が寄せられ、C&Iエンタテインメント製作の『ボクたちはみんな大人になれなかった』がなぜNetflixと劇場の同時上映だったのか製作の裏話や、「これまでにやられたなと思う日本映画の宣伝は?」など、さまざな観点の問いにお答えいただきました。

中でも印象的だったのは、「久保田さんのルーティンは?」への回答です。「やっぱり映画を見続けるしかないんじゃないでしょうか。学生時代から数十年映画を見続けてきたので、最初の10分くらいで内容が予想できてしまうことがあり、見すぎたせいで良くない面もあるんです(笑)。それでも予想を裏切られたり傑作に出会ったり、驚くことが今でもあります。まだまだ僕は映画を見足りないんだと思いますね」と、久保田さんの映画好きな一面を改めて感じられるエピソードをお話しいただきました。

学生へメッセージ

90分の講座の中で、映画製作に携わる人が映画を好きでいることの大切さを何度かお話されていましたが、最後のひとことでも学生に向けてこんなメッセージが届けられました。

「好きなことを仕事にするのはハイリスク・ハイリターンで、いわば逃げ道がなくなる面もあります。好きなことを仕事にしてそれがうまくいくと、人生すべてがうまくいっているような気分にもなりますが、逆に仕事がうまくいかないと人生のすべてを失敗したかのように感じてしまうこともある。

だから仕事は仕事として向き合い、楽しみを趣味として取っておくことでうまく人生のバランスを取るという選択肢もあると思います。とは言いつつ僕自身は趣味を仕事にした人間なんですが、やっぱり自分の好きなことに脳みそをいちばん費やすのは悪いことではないんじゃないかと思います。もし自分の中に好きなものがあるという方は、勇気を持ってチャレンジしていただければと思います」

※本講義はログミーBizにて書き起こし記事となっています。併せてお読みください。

- #1 どんな業界でも「好き」がなければ継続できない 映画プロデューサー久保田修氏が“冬の時代”にキャリアを歩めた理由

- #2 なぜ『ドライブ・マイ・カー』はアメリカでの評価が高いのか 制作側が考える、 傷ついた社会が求めた2つの「治癒力」

- #3 映画業界が「勝ち負け」にシビアになる構造的理由 『ドライブ・マイ・カー』久保田氏が考える「ビジネスとクリエイティブ」

- #4 好きなことを仕事にするのはハイリスク・ハイリターン “映画オタク”が選んだ「逃げ道のないキャリア」の良さ