ニュース&イベント

【開催レポート】生成AI発信者usutaku氏による公開講義「ここまでできる!生成AI最前線」

【開催レポート】生成AI発信者usutaku氏による公開講義「ここまでできる!生成AI最前線」

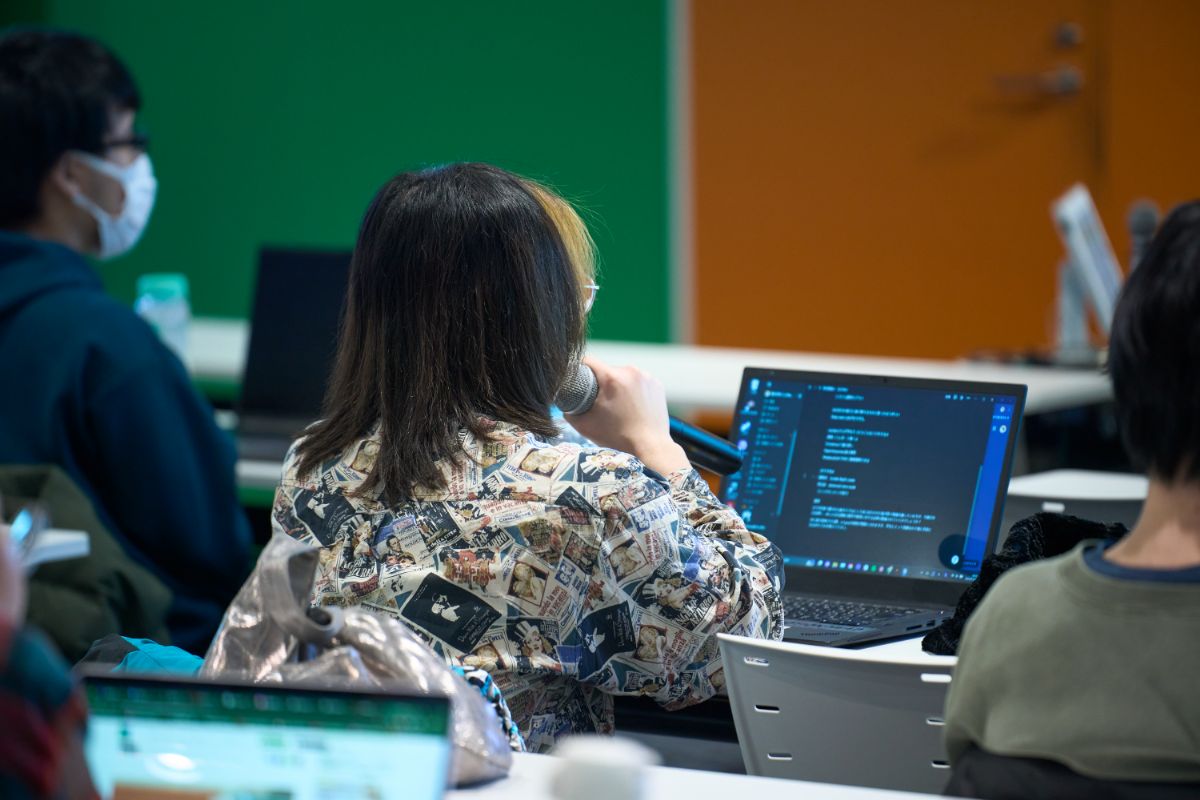

2025年1月16日、デジタルハリウッド大学(DHU)は、学生限定公開講義「ここまでできる!生成AI最前線」を開講しました。

担当講師は、Michikusa株式会社CEOのusutaku氏です。usutaku氏は、Amazon Japan、AI開発ベンチャーにて取締役を経験後、法人向けAI研修を提供するMichikusa株式会社を創業しました。現在はInstagramやYouTubeなどで、数十万人のフォロワーに向けて、今すぐ使えるAI仕事術を発信しています。

本講義は、2年生の上杉さんと4年生の江田さんがusutaku氏へ直接依頼し、企画がスタートしました。AIの知識を会得し活用の場を広げてほしい——そんな2名の学生の願いが込められた公開講義の様子をお届けします。

「生成AIで情報を検索しない方が良い」は過去の話

「今から話すトピックは大きく分けて2つです。まずは、今の生成AIはここまでできるんだという話。もうひとつは、もし僕が今大学生だったら何をしているか。この講義が終わったら、皆さんにうずうずしてもらい、手を動かしたくなるようなお話ができればと思います」

usutaku氏は今回のゴールを冒頭で伝え本講義をスタートさせました。

usutaku氏は最初に、どんな生成AIが現在普及しているのか紹介しました。たとえば次世代の検索系AI「Perplexity」。2022年にリリースされたPerplexityは、ブラウザやアプリ上で使用できる生成AIです。質問を入力すると、インターネット上の情報源のリンクとともに、精度の高い回答を出力します。

usutaku氏は「僕が講演会をする際、以前までは“ChatGPTのような生成AIを使って検索をしてはいけません。AIとGoogle検索は使い分けましょう”と話していました。ですが今はもう使い分けなくて良い。令和生まれの子どもたちは、Perplexityで検索するのが当たり前になるかもしれません」と話しました。

ほかにも、日本発のAI検索エンジン「Felo」や、2024年12月にGoogleがリリースしたGeminiアプリで使用できる「Deep Research」など、検索系AIが台頭してきたことを紹介しました。

「これからの時代、インターネット上の情報を引っ張ってきて発信活動をするなら、どう考えてもAIには負けてしまう」と話すusutaku氏。

「僕のおすすめは一次情報を取りに行くこと。たとえばラーメンについて情報発信をする場合、自分の足で御茶ノ水にあるラーメン屋を全部回ってみる。それを自分の言葉でまとめる。AIは物理空間にアクセスできないので、これから情報発信をするなら自分の足で稼いで情報収集するのが大切です」

AIに代替されない価値を生み出すにはどうすべきか考える必要がある、と話しました。

ちょっとしたシステム開発ならAIエージェントで

usutaku氏は検索系AIのほかにも、OpenAI社が提供している動画生成AI「Sora」や画像生成AI「DALL-E 3」、画像・動画・音声の生成が可能な生成AIプラットフォーム「fal.ai」、スライド生成ツール「Gamma」などを使用し、講義内でデモンストレーションを行いました。

中でも、多くの学生が関心を示していたのが、対話型の生成AIを用いて独自のシステムを構築する「AIエージェント」の事例です。AIエージェントとは、人間に求められたゴールを達成するために、必要なプロセスの提案や実行をするプログラムのこと。

usutaku氏は、SNSで収益を上げるために、より業務効率化できる方法がないかを生成AIに聞きました。

「僕はほとんどコードを書けないのですが、AIに頼むことで自分の業務を自動化できるシステムを作りました。もともとSNSで商品を紹介する際、アフィリエイト広告のリンクを貼っていました。たとえば、僕が紹介した書籍のアフィリエイトリンクをフォロワーがタップし、購入に至ると、僕に売上の数%が入ります。そのリンクを毎回生成するのが手間でした」

以前までのusutaku氏がしていた行動は、まずアフィリエイトサイトにログインをしてから、紹介したい商品を探索。商品ページにたどり着いたら、専用のタグが埋め込まれたアフィリエイトリンクを生成しコピー。文字数が多くなってしまったURLをURL短縮ツールにペーストし、新たに生成された短縮URLをコピー。SNSアプリにペーストして投稿していたと言います。

「この作業を自動化したいと思い、アフィリエイトサイトとURL短縮ツールを連携するシステムをAIに作ってもらいました。すると、商品のリンクをAIに伝えるだけで、アフィリエイトリンクが生成されるようになります」

テキスト、画像、動画、プレゼン資料生成以外にも、AIでシステム開発もできるという事例を解説しました。

大学生が生成AIを活用するなら何から始めるべき?

最新の生成AI情報を紹介した後は、usutaku氏がもしも今の時代に大学生であった場合、AIを使って何をするか紹介しました。

たとえば論文の作成。特にAIの力を借りやすいのが、参考文献の探索フェーズだと言います。「Felo」や「Deep Research」などを活用し、先行研究を効率的に探すことができるそうです。

usutaku氏が「ぜひ使ってみてほしい」とおすすめしたのは、ChatGPTのGPTsというカスタマイズ機能を使って作られた、論文解説AI「Paper Interpreter」です。論文のPDFをアップロードするだけで、AIが要旨や議論の内容などを端的にまとめます。それだけでなく、論文を読み込んだ「Paper Interpreter」に質問をすると、まるで論文の著者であるかのように回答してくれます。

ほかにも、usutaku氏は「大学生だったら英会話の勉強をAIと一緒にする」と話します。ChatGPTの音声機能であるAdvanced Voice Modeを使用すると、英語で音声入力をすることでAIが英語で会話を始めてくれるのです。

そしてAIを学習する場合、より習熟度を高めたいなら、学習したことをSNSなどで発信するのがおすすめであると言います。

「何かをインプットする際には、必ずアウトプット先を作ってください。これからテストやプレゼンの機会があるとなったら、本気でインプットしようと思いますよね。たとえば“AIで大学の授業を攻略してみた”、という発信をする大学生は意外にいません。ポジションが空いているところを探してみて、ぜひ発信活動を始めてみてください」

質疑応答

公開講義終盤には、usutaku氏にさまざまな質問が寄せられました。

Q.毎日努力を続けるために、どんな息抜きをしていますか?

A.僕にとってAIに触ること=努力という認識はありません。僕は大学時代に飲食店のアルバイト、フェスの屋台のスタッフ、プログラミング、ゲーム開発、クラウドファンディング、コミュニティ運営、ベンチャー企業のインターンシップ3社などいろいろやってきて、ガチッと自分にハマったのがAIでした。人間はいつ死ぬかは分からないので、自分の好きなものを見つけるまで行動するのがおすすめです。

Q.最近楽曲制作を始めて、今後のSNSで公開しようと思っているのですが、アップする曲のクオリティを上げるためにAIをどう活用すれば良いでしょうか?

A.僕だったら、まずはベースとなる曲や詞を用意してから、AIと一緒にブラッシュアップしていくと思います。その開発秘話も楽曲と一緒にSNSに公開し、AIと共同制作しているクリエイターとしてブランディングすると注目されるのではないでしょうか。

Q.みんなが当たり前にAIを使いこなせるようになり、さらにAIに代わる技術が登場したら、usutakuさんが教えることがほぼ無くなると思います。そのときを想定してどんなことを見据えていますか?

A.そもそも僕はAIだけにこだわっていなくて、単純にその時代の最先端技術が好きというだけです。だから最新のツールが生まれたら、またそれを触ると思います。それがひとつ目の選択肢です。もうひとつは、AIが人間の仕事を奪って僕らのやることがなくなった場合、僕は寿司を握っていると思います。最近都内にカウンターバーを買ったのですが、そこで寿司を握ったりお酒を飲んだり、人間にしかできないことをする。AIに生かされる未来とそうでない未来、両方にベットしておくと良いかもしれません。

アイデアだけでは価値がない、AI時代に大事なのは行動のみ

SNSで学生から頻繁に相談をされるというusutaku氏。やりたいことが見つからない学生へ向けてメッセージを送り、公開講義が終了しました。

「DHUの皆さんはぜひアクションを起こせる人になってください。何かを始めるコストが下がっている時代に、アイデアだけでは価値がありません。何より大事なのは行動です。Instagramには高校生や大学生から、“何やったら良いですか”、“これとこれどちらをやるか迷っています”というメッセージが来るのですが、もう全部やれば良いんです。時間が作れないなら、それほど本気じゃないということだから止めれば良い。僕も学生時代はやりたいことが見つからず、アルバイトやインターンなどをいろいろやってみて、退屈だった仕事もあったけれど何が楽しいか少しずつ分かってきました。いろいろ試してみれば最後は点と点が繋がるので、積極的に道草を食ってほしいです」