ニュース&イベント

【開催レポート】フォトグラファー/アートディレクター EISHIN氏による特別講義「アートワークと個性の共存」

【開催レポート】フォトグラファー/アートディレクター EISHIN氏による特別講義「アートワークと個性の共存」

2025年6月17日、デジタルハリウッド大学(DHU)は、フォトグラファー/アートディレクターのEISHIN氏をお招きし、特別講義「アートワークと個性の共存——“伝える表現”の核心を学ぶ」を開催しました。

今回の特別講義を企画したのは、本学3年生の小林 映太さんです。「DHUでは技術的なことを学ぶ機会は豊富だと感じていますが、自分の表現に向き合ったり、それをどうやって伝えるかを考えたりする機会が少ないのではないかと思っていました。EISHINさんのアシスタントをしている中で、僕はいろいろな知識や新たな視点を学んできたので、それをみなさんにもシェアしたいと思い企画しました」と小林さん。

EISHIN氏は、「“クレジットがなくても誰の作品か分かった”と言ってもらえる機会が増えましたが、そこに至るまでが大変でした」と言います。作品を作り続け、ファッション、音楽、広告など、ジャンルを超えて活躍できるようになった秘密を話してもらいました。

個性を活かした作品を作り、人々に受け入れられるには?

講義の冒頭、EISHIN氏は左の円に「大衆」、右の円に「個性」と描き、ベン図を作りました。

大衆に必要とされ生活できている人をプロフェッショナル、まだ大衆に受け入れられていない(個性ー大衆)部分にいる人をアマチュアとした場合、アマチュアの人はどうやったら左側の円の中に入れるのか。さらに言えば、大衆に受け入れられつつ、個性も活かせるプロフェッショナル(大衆∩個性)になるには——。

まずEISHIN氏は、プロとアマチュアの違いをこのように解説しました。

「プロとアマチュアの差は、自分が作ったものをどれだけ修正し、クオリティを極限まで高められるか。これまでに僕が関わってきたスタイリストや、メイクアップアーティスト、作曲家、作家などのプロは、とんでもない回数や時間を重ねて見直し改善しています。一方で、個性がまだ確立されていない多くのアマチュアの人は、作品ができあがってから数時間だけ手を加えたら“これでいっか”と終わってしまう。自分の中ではよくできたと主観的基準で判断したり、コスパやタイパに縛られて作業時間を減らしたりする人が多い印象です。それに対してプロは、世に作品を出した瞬間に、自分があらゆるプロと比べられることを分かっているから、公開する前に“もう直すところなんてどこにもない”と思えるくらい、とことん作り直していく。1枚の写真の編集に数十時間かけても、それで満足しなければ撮り直すくらい完璧主義なプロが多くいます」

続けて、「プロが作ったものをノイズなしに楽しめている背景には、細やかな修正があるからこそ」「神は細部に宿り、それが大衆に伝わるかどうかにかかわらず、きっと見てくれた人は無意識下であっても拾ってくれる」など、細かいところまでとことん手直しする重要性を主張しました。

さらに、自身のスタイルを貫きながらプロになったEISHIN氏は、ベン図のふたつの円が重なり合う部分に到達できた方法として、このように話しました。

「僕は誰かのアシスタントをやったことがないし、何かの賞に応募したこともありません。インスタに自分の作品や仕事の成果物をアップするだけです。フォロワーの増減を気にして、頻繁に更新しなきゃと考えている人が多いかもしれませんが、僕は一つひとつの作品の完成度をできるだけ高めて、月に1、2回程度しか投稿しないくらい、ゆったりとインスタを更新しています。そうすると、プロフィールページが自然にポートフォリオサイトになり、クライアントからメッセージが届くようになります」

網膜像と知覚像

「雄大な景色に感動してシャッターを切る。しかし帰ってその写真を見返すと、なんかしょぼくないか、と思うことってよくあると思うんです」

誰しも経験したことのある、あの残念な気持ち。そんな話を皮切りに、EISHIN氏は作品を通じて人が感動する仕組みを解説しました。

「カメラが捉えたのは、嘘偽りない客観的世界です。一方でその場にいた人は、網膜だけで景色を捉えるのではなく、匂いや風、自分の胸の鼓動など、その場の情報すべてを脳が受け取り、知覚します。つまり主観的に世界を捉え、自分だけの経験をしたから感動したのです」

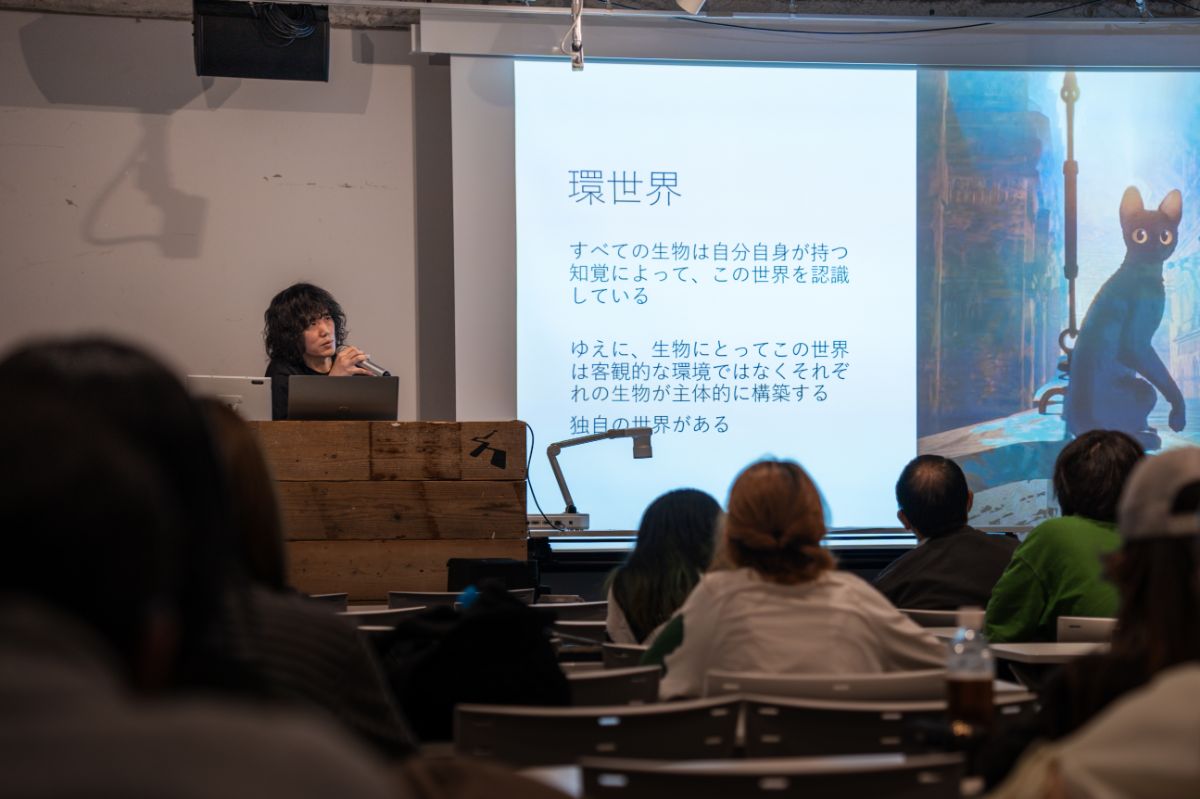

カメラや自分の網膜が捉えた被写体を網膜像、自分の脳が知覚したものを知覚像と区別するEISHIN氏。景色がモノクロに見える動物がいるように、サーモグラフィーのような視覚を持つプレデターがいるように、同じ景色を見たとしても、人によって捉える知覚像はまったく異なると言います。EISHIN氏は、主観的世界(環世界)が新しいアイデアの源になり得ると話しました。

その主観的世界が表現されたアート作品の例として、EISHIN氏はポール・セザンヌの『サント=ヴィクトワール山』を紹介。

作品上部にあるヴィクトワール山は、本来この場所からは大きく見えないそうです。しかしセザンヌはあえて遠近法を無視し、嘘の景色を描きました。「網膜像ではなく知覚像が描かれたことで、絵を見た人がその場にいるかのような錯覚を起こす」と言うEISHIN氏。セザンヌのように、嘘を成り立たせて作品にする手法もあると紹介しました。

作品の中で嘘を成立させるワークを実施

たとえばある受講生は、「歯を抜く女の子」を主題とし、「口元に血が流れる」「振り切った表情」「空を仰いでいる」など、テーマを補完する細かい要素を紹介しました。ほかにもEISHIN氏のアシスタントである小林さんは、「ダークなロックスター」を主題に、「東京ドーム」「ランダムな光」「暴力的なノイズ」などを記載。

これらに対しEISHIN氏は「あくまで中央に書いた主題が主役」「ダークなロックスターの場合、身分証の裏に臓器提供の意思表示をしているかなど、作品に描かれない部分に着目して細く設定を詰めるのも面白い」などコメントしました。

質疑応答

特別講義後半には、受講生からEISHIN氏に質問が寄せられました。

Q.モデルさんやスタイリストさんと、どんなことをすり合わせて作品を作っていますか?

A.僕の場合、現場を指揮するディレクターとして撮影するので、みなさんとすり合わせると言うよりは、僕から指示を出しています。撮影前から、作品のストーリーや、メイク、スタイリング、必要な小物、編集の方向性などを決めていて、「こういうシチュエーションだからこんな髪型にしてほしい」と注文していきます。ただこれができるようになるまで大変で、最初から誰かに頼んでいたわけではなく、駆け出しのころは自分ですべて準備していました。それによって、メイクさんやスタイリストさんがどんな仕事をしているか、ある程度理解できた。どんな注文の仕方をすればメイクさんたちに伝わりやすいか分かり、今のやり方で撮影できるようになりました。もちろん撮影に限らず、たとえば3DCG制作をしている人も、洋服やヘアセットなどを、一度自分でやってみるといいと思います。

Q.ご自身の世界観とクライアントが求めているものとの差を、どのように調整していますか?

A.今まで僕は他者のスタイルに迎合したことが1回もなくて、自分が作りたいものをただ作っています。だからお金になるかどうかは興味がなく、インスタには自分のスタイルの作品をアップしてきました。ただしこれは、最初はお金が生まれにくいやり方です。ですが活動を続けていると、それに興味を持ってくれた方から仕事の依頼があり、「EISHINくんのスタイルでお願いします」と言っていただけます。もちろん、「◯◯さんをモデルにしてほしい」「この服を撮影してほしい」と最低限の条件をいただくこともありますが、それ以外は任せてもらっています。

Q.普段のクリエイターの仕事は、どういったモチベーションで続けていますか?

A.誰も見たことのない世界を作りたい、というのがモチベーションです。それに、人の思い出になるようなもの、誰かの青春を作りたい気持ちがずっとあります。僕は『けいおん!』や『ラブライブ』などのアニメを見たり、小島 秀夫さんのゲームをしたりして青春を過ごしてきました。自分もそんな作品を作りたいと思いながら、0→1で新しい世界を作ろうとしています。

Q.大衆と個性のバランスについて、どんなことを考えていますか?

A.今流行っているものに迎合するとかは考えていなくて、ひたすら自分がやりたいことを詰めに詰める、クオリティを上げることだけ考えています。ただし「これが自分の個性だから」と甘んじていると泥沼化してしまいます。低クオリティの作品を生み出し続けるフリーターが爆誕するので、まずは自分に厳しくする。自分に甘い人は大した仕事をしないと思っています。それに気をつけていたら、どのジャンルでも、いずれ大きな仕事が来るのかなと感じています。

被写体を理解すればするほど、作品に深みが増す

最後に、EISHIN氏は受講生にメッセージを送り、特別講義が終了しました。

「新しいアイデアに色をつけるのは、過去の文化です。僕らは過去の遺産を借りている立場にすぎず、それらを理解せずして自分の個性は成り立たないと思っています。起きている事象をただ作品にするのではなく、たとえば歴史的建造物をロケ地とするなら、まずはそこにどんな歴史があったかを知る。その建物がある街についても理解していく。被写体を理解し、リスペクトする気持ちがあれば、おのずと作品に深みが増していくと思います」