ニュース&イベント

開催レポート|デジタルハリウッド大学[DHU]新入生研修を完全オンラインで実施 ~「コロナ後の未来を考える」をテーマに新入生300人が5日間で電子書籍を製作 ~

開催レポート|デジタルハリウッド大学[DHU]新入生研修を完全オンラインで実施 ~「コロナ後の未来を考える」をテーマに新入生300人が5日間で電子書籍を製作 ~

デジタルハリウッド大学では、2020年度4月入学の学部新入生研修として2020年4月27日~5月1日の5日間、新入生約300人をオンラインでつなぎ、「コロナ後の未来を考える」をテーマにした物語を作り電子書籍にしました。

【デジタルハリウッド大学 新入生研修について】

デジタルハリウッド大学では、2005年の開校より毎年4月に新入生に旅行型研修を実施しており、2005年から2017年まではアメリカ・ロサンゼルスなどへの海外研修を、2018年からはデジタルコミュニケーションを活用した地域振興をテーマに国内研修を実施、2020年度は北海道北広島市を舞台に北海道ボールパーク構想を契機とした地域振興について取り組む予定でした。

2020年の1月以降、新型コロナウイルスの感染が海外だけでなく日本国内でも拡大する中、北海道への旅行型研修を中止し、完全オンラインでの研修実施に変更しました。

新入生にとってはキャンパスへの登校、友達を作る機会がないまま大学生活が開始することになり、また新型コロナウイルスの感染が拡大する中、明るい話題で新入生研修を実施したいとの思いから、オンライン上で学生たちがつながり、一緒にもの作りをする楽しみを体験してほしいと考え、「300人で電子書籍を作る」、という企画を立てました。

自己の内面を分析し自分の好きの正体を知る、コンテンツの魅力を他者に伝える表現力を身につける、本作りの作業を通して共通の趣味を発見し友達を作る、ネットワーク・コラボレーションを体験することを狙いに、プロの書籍編集者やクリエイティブディレクターである教員がナビゲートしながら、300人が6つのグループ、47のチームに分かれ、47つの物語を作り電子書籍にしました。

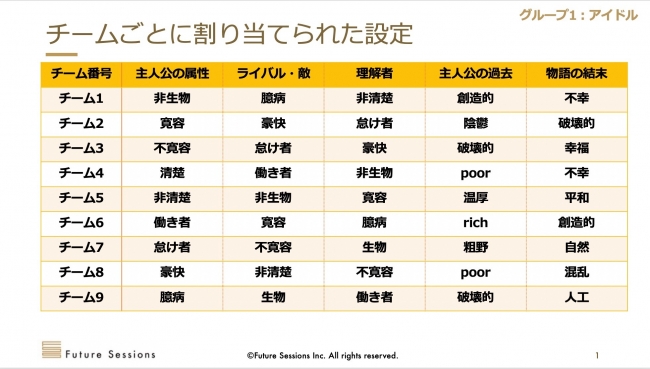

「コロナ禍後の未来」をテーマに、チームごとに与えられた5つの職業ジャンルと背景設定をもとに主人公がライバルまたは敵と戦う物語を共作しました。大塚英志『ストーリーメーカー』理論を参考に制約条件を与え、5日間で1,600字以上の小説と表紙イラストを作成し、電子書籍プラットフォーム「ロマンサー」にアップロードしました。学生たちは書籍の企画、編集、出版のプロセスを役割分担しながら学びました。

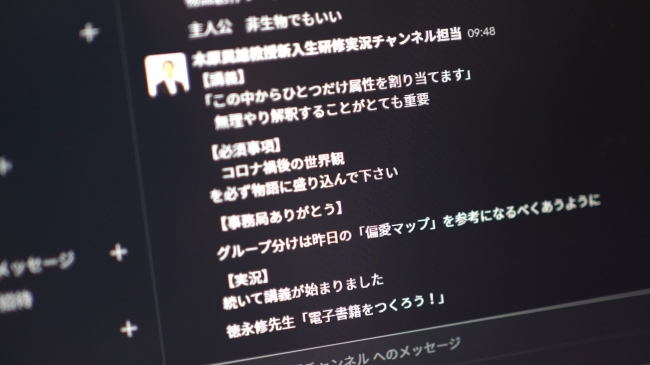

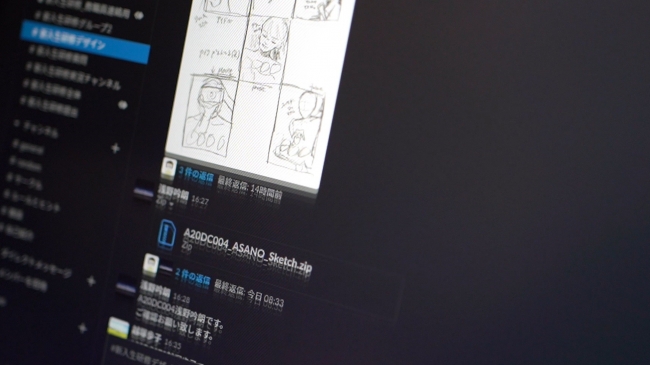

研修ではZOOM、Facebookグループ、Google Classroom、Slackを併用し、効果的な情報のインプットとグループワークを実現させました。セミナーはZOOMで実施、グループワークはSlack、課題の提出はGoogle Classroom、お知らせはFacebookグループとSlackを併用。学生は複数のSNSツールを駆使し研修課題に取り組みました。

【5日間のプログラム】

<1日目 ZOOMでのセミナー(1日目のみ300人を2つのグループに分け、午前・午後の2回セミナーを実施)>

自分の「好き」の正体を知る。欲望年表・偏愛マップの作成。著作権講義の動画視聴。

偏愛マップはGoogle Classroomに提出。偏愛マップをもとに2日目からのグループ・チーム割りを行いました。学生を1つのブックデザイングループと6つのライターグループ、6つのライターグループを更に47のチームに分け、2日目からの電子書籍作成プロジェクトを開始しました。

<2日目:ZOOMで研修課題(問い)の発表と今後の進め方について説明>

書籍作りのテーマの説明とRomancerの説明後、7つのグループに分かれ、グループ担当教員の指導のもとZOOMでの物語・イラスト作りが始まりました。ZOOMセミナー終了後、学生たちはグループ・チームごとに作成されたSlackチャンネルでアイデア出し、執筆作業を進めました。

予めグループ、チームごとに物語の背景設定が用意され、学生たちは与えられた設定をもとに物語を作っていきました。

主人公の職業は、グループ1はアイドル、グループ2はアスリート、グループ3は音楽関係、グループ4はアニメ、グループ5は映像関係、また主人公の属性、ライバル・敵、理解者・援助者、主人公の過去、物語の結末が設定されていました。

ライターチームのリーダーは物語のあらすじをGoogle Classroomに提出しました。

ブックデザインチームは自分が担当するグループ・チームの挿絵を制作するため、グループ・チームのSlackチャンネルを訪問し物語の内容、設定、どのような挿絵が欲しいかヒアリングしながら挿絵・表紙絵を制作しました。

<3日目:午前はブックデザインチームとライターチームの2つに分かれZOOMでセミナーを実施、午後はグループ別ZOOMを立ち上げ、執筆中の物語のイントロダクション部分をチームリーダーが3分でプレゼンテーションし教員からの執筆指導>

午前のライターチーム向けセミナーは編集者・文筆家である仲俣暁生氏による「面白い話を書くために」をテーマにした執筆講座。

ライターチームは完成させた最低1,600字の物語を16時までにSlackに提出しました。

また、Slack上で書籍タイトルを公募し、『デイドリーマーズ-白昼夢の時代の中で- 大学1年生が妄想するアフターコロナの物語』と決めました。

<4日目:ライターチームは3日目16時以降にリバイスした原稿を8時までに提出し、ZOOMでの相互レビューに臨む>

ZOOMのブレイクアウトルーム機能を利用し、学生を47のグループに分け自分のチームの物語の紹介とそれに対するコメント出しを繰り返しました。

午後はオーサリング担当の学生向けのRomancerでの電子書籍作成指導を行いました。また、執筆を終えた学生から任意でブックデザインチームでの挿絵制作ボランティアを募り、5日目の電子書籍作成に向け挿絵を完成させました。

<5日目:ブックデザインチームが表紙絵、挿絵を完成させ、Slackで共有>

午前中はZOOMでオーサリング担当学生向けの電子書籍作成指導。グループごとの電子書籍が作成され、限定公開されました。午後は全員がZOOMで集まり、完成した47つの物語をVtuberの日向ナナさんが紹介し、教員や学長からのコメントの後、4日目までをまとめた研修映像を視聴、集合写真を撮影し研修を終えました。

【研修を終えて】

北海道研修から東京都内での研修に変更し研修内容を企画していく中で、新型コロナウイルスの更なる感染拡大を受け完全オンラインでの研修に舵を切ったのは3月に入ってからでした。新入生をオンラインでつなぎ研修を実施するうえで、来日できていない外国人留学生を蚊帳の外に置かず新入生全員を参加させるため、研修内容の企画立案と並行し、どのオンラインプラットフォームが留学生のいる国をカバーしているのかを調査し、ZoomとSlackをメインに据えることになりました。

本研修はセミナーやグループディスカッション、相互レビューをZOOMで行い、運営側からの連絡事項や制作活動、アイデア出し、意見交換はSlackをメインで利用しました。共同制作はオンライン上でのコミュニケーションを利用しても活発に行えることが分かりました。多くのチームでセミナー終了後に、Slackのビデオ通話やZoomを利用し意見交換、制作活動を進めるなど積極性が見えました。

ただし、キャンパスでの対面型授業と比較した時、オンライン授業を実施するうえでの課題も見つかりました。

———————————————————

<研修を通して感じた課題>

①インターネット回線が脆弱な場合、ZOOMから落ちてしまいリアルタイム配信の授業から離脱することがある。

②300人強をZOOMに入室させる際、入室許可を出すための認証に時間がかかる。本研修では、セミナー開始約30分前にZOOMミーティングを立ち上げ、学籍番号等による本人確認をしながら1名ずつミーティングルームへの入室許可を出し、同時に学籍番号等の記載がない学生にSlackでダイレクトメールを送りながらスクリーンネームの変更を促したため、セミナー開始までの30分が非常に慌ただしかった。

③PC操作が得意でない学生や理解度が低い学生に、対面での直接指導・説明ができないためサポートするのが難しく問題の解決に時間がかかる。また、学生自らが相談の声をあげないと、拾うことが難しい。

④積極的に課題に取り組む学生が多かった半面、少数ではあるがチーム別Slackでのコミュニケーションに参加せず制作活動にもほとんど携わらなかった学生もいた。対面型授業であれば、その場で制作活動への参加・コミュニケーションをとるよう促すことができるが、オンライン上で多数のチームに分かれると、誰が活動に参加していないかを見つけることが難しい。

———————————————————

<オンライン研修で良かった点>

Slack上でのやりとりが視覚化でき、チームの進行状況、学生間のコミュニケーションが見えたことです。また、教職員からの指示・伝達や学生間のやり取りも文字で行われたため、外国人留学生を含む学生にとって口頭より内容がより理解できたと考えられます。また、Slackに実況チャンネルを設け、教員が研修のキーワードや進行状況、全体チャンネルであがった大事なお知らせの再告知、などを実況風に投稿したことは学生からも参考になったとの声が多くあげられました。

———————————————————

本研修は、教職員、編集者、ファシリテーションの専門家がタッグを組み企画・運営しました。

3月以降、毎週、数時間に渡るZOOMでの担当部門別・全体ミーティング、FacebookグループおよびGoogleスプレッドシートを利用した資料共有とコミュニケーションを図りながら研修テーマの設定、運営方法の詳細を詰めました。

研修期間中も毎日数時間に渡るZOOMミーティング、Slack教職員チャンネルでの情報共有を行い、チームとして齟齬なく一つの認識で取り組みました。対面型授業と異なりその場で臨機応変に対応することが難しいため、オンラインセミナーでは運営側の周到な準備が必要であると感じられます。

最終日にすべてのチームの物語と挿絵が完成し、全員で一緒にものを作りあげることを体験できたこと、全員で4日間の記録ムービーを視聴したことでの一体感を味わえたことなど、非常事態宣言が出され外出が規制される中でのオンライン研修としては満足度が大変高い研修であったと言えます。

【研修担当者のコメント】

◆杉山知之(デジタルハリウッド大学 学長)

1週間、新入生約300人と、教員、大学事務局のスタッフも交え、Google ClassroomとSlackとZOOMなどを同時並行的に使い、研修を行った。

500人対応のZOOMは安定しているが、それぞれの家庭のトラフィック状況が大きく変わる為、駒落ちや音声が途切れる学生もいた。しかし、それはその時のトラフィックの問題で、再度入り直すことができた。学生たちには想像以上の作業量だったと思う。とにかく内容が濃かった。

学生一人ひとりとコミュニケーションを取る時間もリアルより長い。

試行錯誤な取り組みだったので、もちろん教員や支える事務局の手間はものすごく大きかったものの、リアルで研修をやっている以上の手応えがあったとヒシヒシと感じた。

プロジェクトリーダーは、データセクション社設立者の橋本大也教授。

お題は週刊アスキー総編集長だった福岡俊弘教授、そこに電子出版の専門家の徳永修教授、さらに数人の教員が加わり、本来は新入生全員での北海道研修旅行の計画を取りやめ、2週間で内容を練り直し決行した完全オンラインの研修。本学としては歴史に残る研修となった!

4月以降、ほとんどの大学で、オンラインでの講義が始まった。

新型コロナウィルスは社会の大問題だけれども、後の世界を考えると、それぞれの大学の文化基盤に変化をもたらすことをまさに学生と教員、事務方が日々頑張っているところだ。

◆橋本大也(デジタルハリウッド大学 教授)

最終日に300人の学生の笑顔と歓声(コメント)が画面に流れるのをみて、このイベントの4つの教育目的:

1. 自分の「好き」の正体を知る 自己の内面を分析する

2. コンテンツの魅力を他人に伝える表現力を身につける

3. 共通の趣味を発見、本作りの作業を通して友達を作る

4. ネットワーク・コラボレーションを実体験する

の達成を確信した。

「緊急事態」下ならではの教職員と学生のコラボレーションでもあった。

短期間にグループで創作を完成させるのは大人でも難しい。

まだ何も知らない新入生、しかもネット越しの指導。完遂できたのはクリエイティブの第一線で活躍してきた教員たちのプロフェッショナリズムの成せる業だった。

そしてこの研修を通して我々教員も今後のオンライン授業に活きる指導ノウハウを多く習得することができた。

未来の教育をリードする学校として危機をチャンスに変えていく。

教員にとっても良いキックオフイベントとなった。

◆田宮よしみ(デジタルハリウッド大学 事務局)

北海道への研修旅行の中止決定以降、橋本先生とブレインストーミングを繰り返し最終的に完全オンラインでの書籍作りの企画に落ち着きました。そこで電子書籍作りのプロである徳永先生にも加わっていただき、対面とZOOMでの打ち合わせを進め、学生1人につき1ページで偏愛するコンテンツを紹介する書籍作りで計画を進めていました。その後、編集者である福岡先生と仲俣さんにも加わっていただくことになり、ZOOMでミーティングをしていく中で、1人1ページ、300ページの書籍は文集のようになってしまうのではないか、共作で物語を作ったほうが面白いのではないか、という話になり、制約付きの物語を作る企画になりました。その後、最終日にはエンターテインメント要素を入れたいという希望からVtuberに登場し物語の紹介をしていただこうと茂出木先生と日向ナナさん、メディアデザインの木原先生、書籍にはイラストが欲しいという希望からブックデザインのプロである米澤先生にも参加していただくことになりました。研修プロジェクトへのご協力をお願いしたすべてのみなさんが即答で引き受けてくださり、本学としても例のない完全オンラインでの300人研修、それもオンラインで学生をつなぎ最終日には作品ができあがっているという企画が実現しました。

5日間の研修では、全体の進行をフューチャーセッションズの筧さん、芝池さんにお任せし、2日目の問いの投げかけは福岡先生、3日目の面白い話の書き方については仲俣さん、4日目と5日目の電子書籍作りは徳永先生、ライターチームと同時並行で進むイラスト・ブックデザイン指導は米澤先生に、と専門のみなさんにお任せすることができました。5つのライターグループも、福岡先生、徳永先生、木原先生、茂出木先生、仲俣さんがそれぞれ受け持って下さり、丁寧に学生の物語作りをサポートしてくださいました。そのため、私は裏方として円滑なプログラム運営と日々の細かいオペレーション、学生とのやり取りに集中することができました。誰が欠けても実現できなかった研修です。終了後の学生からのコメントも大変好意的な内容で、安堵するとともに全員で何かを作り上げることができたということに喜びを感じます。

できあがった47つの物語の内容もさまざまで、チーム別Slackチャンネルを使って学生たちが物語を作りあげていく過程を好ましく、頼もしく思い、完成した原稿を読むのは楽しい作業でした。オンライン授業故の課題も見えましたが、学生たちが一緒にものづくりをする体験をし、すべてのチームが脱落することなく物語を完成させたことをもって、本研修は成功であったと考えられます。

【新入生研修の記録映像】

全てオンラインで実施した新入生研修ですが、画面上の様子や俯瞰した様子をうまく組み合わせ、本学OBでフリーのビデオグラファー/フォトグラファーとして国内外で活躍する尾山翔哉(おやま・しょうや)さんが編集し、映像を製作しました。

参考:

大塚 英志『ストーリーメーカー 創作のための物語論』星海社新書(2013)

千葉 雅也『勉強の哲学 来たるべきバカのために 増補版』文春文庫(2017)

齋藤 孝『偏愛マップ―ビックリするくらい人間関係がうまくいく本』新潮文庫(2009)

First Field 2020運営メンバー:

総合プロデューサー 橋本 大也先生

編集ディレクター 福岡 俊弘先生

出版ディレクター 徳永 修先生

アートディレクター 米澤 緑先生

メディアディレクター 木原 民雄先生

Vtuberプロデューサー 茂出木 謙太郎先生

総合審査員 仲俣 暁生さん

ファシリテーター 筧さん、芝池さん(株式会社フューチャーセッションズ)

カメラマン 尾山 翔哉さん

協力 株式会社ボイジャー

DHU事務局 田宮、楢木野