ニュース&イベント

【開催レポート】THINK FROM DATA SCIENCE. 崎濱 栄治先生による特別講義「データから見る企業の成長のあり方。」

【開催レポート】THINK FROM DATA SCIENCE. 崎濱 栄治先生による特別講義「データから見る企業の成長のあり方。」

開催日時

2023年1月13日(金)19:30~21:00

場所

デジタルハリウッド大学駿河台ホール/Zoomオンライン中継

サステナブルな企業のあり方、事業の構築を再考する特別講義「THINK THE SIZE.」。全5回の共通のテーマは、未来を見通すためのひとつの視点である「サイズ」です。2023年1月13日に実施された「DAY1 THINK FROM DATA SCIENCE. データから見る企業の成長のあり方。」では、データサイエンティストである崎濱 栄治先生が登壇しました。

| 崎濱栄治 Sakihama Eiji 大阪大学大学院経済学研究科招聘研究員/ データ分析コンサルティング会社代表 博士(経営学).横浜国立大学大学院博士課程後期修了.大阪大学大学院経済学研究科招聘研究員.外資系ファンドマネージャー,インターネット広告等を経てコンサルティング会社を起業. |

特別講義に集まったのは、これから社会人になろうとしているデジタルハリウッド大学(DHU)の学生たち。事実と客観的なデータから、わたしたちを取り巻く世界を見つめ直す機会になりました。

本講義は、デジタルハリウッド大学駿河台ホールとZoomによるオンライン中継のハイブリッド形式で実施しました。

人口は、増えても減っても諸悪の根源にされる?

崎濱先生が最初に取り上げたトピックは、人口動態について。現在の日本の総人口は世界11位。中国やインドの総人口数と10倍以上の差があります。加えて日本は少子高齢化社会であり、働き手がどんどん減ってきています。

そんな現実に対し崎濱先生は「現代のさまざまな社会問題は、人口が減っているから仕方ないと言われることが多いのですが、果たして本当に人口減少が原因なのか。別の見方はないのでしょうか」と言い、物事を多面的に捉えることの大切さを強調しました。

そして「20世紀の日本では、諸悪の根源=人口増加だと言われていました。車の渋滞がひどい、住む場所がない、公害がひどい、海外に移住するしかない。わたしが子どもだったころは、そんな話をしていたんです。一橋大学大学院の楠木教授は、昔のことほど良く見え、現在進行中のことほど深刻に見える遠近歪曲(わいきょく)が起きていることを主張しています。いつの時代も人口の増減は悪者扱いされやすいのです」と続けました。

昔は今と正反対で、人口増加が数々の社会問題を引き起こしていると考えられていたのです。社会問題と人口の増減を闇雲に関連付けるのではなく、視野を広げて原因を考える必要があると崎濱先生は話しました。

現代の市場ではGAFAMが主役に見えるが、日本国内でも注目すべき企業はたくさんある

人口動態に続き、崎濱先生は経済活動の観点から日本を見つめました。

1989年(平成元年)には世界時価総額ランキングトップ20のうち、日本企業が14社を占めました。それに対し、2019年(令和元年)になると日本企業は1社もランクインしていません。20社中15社がアメリカの企業であり、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabetの時価総額は他社を圧倒しています。(出典:STARTUP DB「2022年世界時価総額ランキング。世界経済における日本のプレゼンスは?」)

日本トップのトヨタ自動車の時価総額は約30兆円ですが、対して世界トップのAppleは約300兆円(2023年時点)。しかしながら、会社の規模だけが正義ではないと崎濱先生は話します。

日本企業の例を挙げると、半導体などを製造しているレーザーテック株式会社の株価は、上場時から約87倍に。業務スーパーを展開する神戸物産の株価は、約50倍に膨れ上がっています。市場から評価を受けている新しい上場企業が、日本にきちんと存在していることを崎濱先生は紹介しました。

日本人の起業の動機No.1は「自由に仕事がしたい」

人口や大企業の時価総額など、ここまではマクロな視点から日本を見てきましたが、ここからはミクロな話題へ移ります。DHU生の中には起業する人もいるということもあり、崎濱先生はアントレプレナーシップ(起業家精神)について解説しました。

アントレプレナーシップとは「現在コントロールしている経営資源にとらわれることなく、新しいビジネス機会を追求する程度」のこと。お金がない、ビジネスモデルが思い浮かばないと、何らかの制約にとらわれるのではなく、自分のやりたい気持ちを先に考えることがポイントだそうです。

またアントレプレナーシップは、どれくらい新しいビジネスに興味があるのか、その度合いを指します。そのため、起業を考えていてもそうでなくても、誰しもアントレプレナーシップを持っていると崎濱先生は言います。

既存の企業に就職し、アントレプレナーシップを発揮する選択肢もありますが、約5%の日本人は会社を立ち上げたりや個人事業主として開業するそうです。彼らの独立の動機で1番多かったのは「自由に仕事がしたかった」。

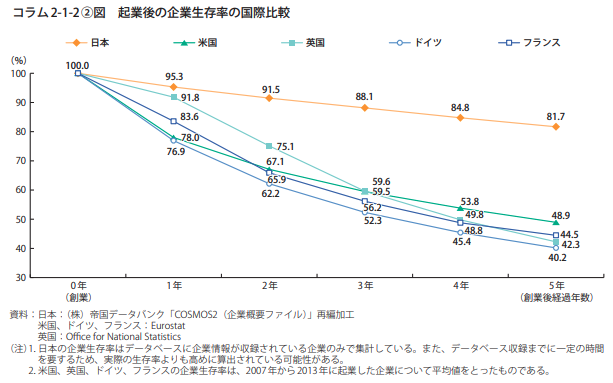

加えて崎濱先生は、起業後の起業生存率に関するデータを紹介。欧米の先進国の場合は創業後5年以内に廃業する企業が50%を下回るのに対し、日本の企業は創業から5年経過しても、80%以上の企業が生き残るのです。自分の理想の働き方を実現するために、独立という選択肢があることを示唆しました。(出典:中小企業白書(2017)「中小企業のライフサイクル」)

ビジネス機会はどこにあるのか

では仮に自分で新しいビジネスを始めるとして、そのチャンスはどこに転がっているのでしょうか。

崎濱先生はビジネスチャンスを見つけるヒントとして、経済学者・シュンペーターのイノベーション理論を紹介しました。それは、既存の価値を改めて自分がつくるような車輪の再発明をするのではなく、既存のもの同士を組み合わせることで新しいものが生まれるというもの。

「KAWAII」と「メタル」が組み合わさったBABYMETALや、イチゴが丸ごとチョコレートに包まれている定番のお菓子など。わたしたちの身の回りにある当たり前のものが、新しいビジネスの種になるかもしれません。このようにアンテナを貼ることで、日常生活が豊かになると話しました。

また、発展が緩やかな分野にもビジネスのチャンスがあると崎濱先生は言います。

ガラケーが主流だった時代。軽量化やバッテリーの改善、ワンセグのような補助機能の充実化などに開発者の目は向いていました。しかし、iPhoneが登場することで世の中はスマートフォンに注目するようになりました。

一方現代では、スマートフォンの軽量化やバッテリーの改善、カメラ機能の向上など、ガラケーを生産していたころと同じ現象が起きているのです。

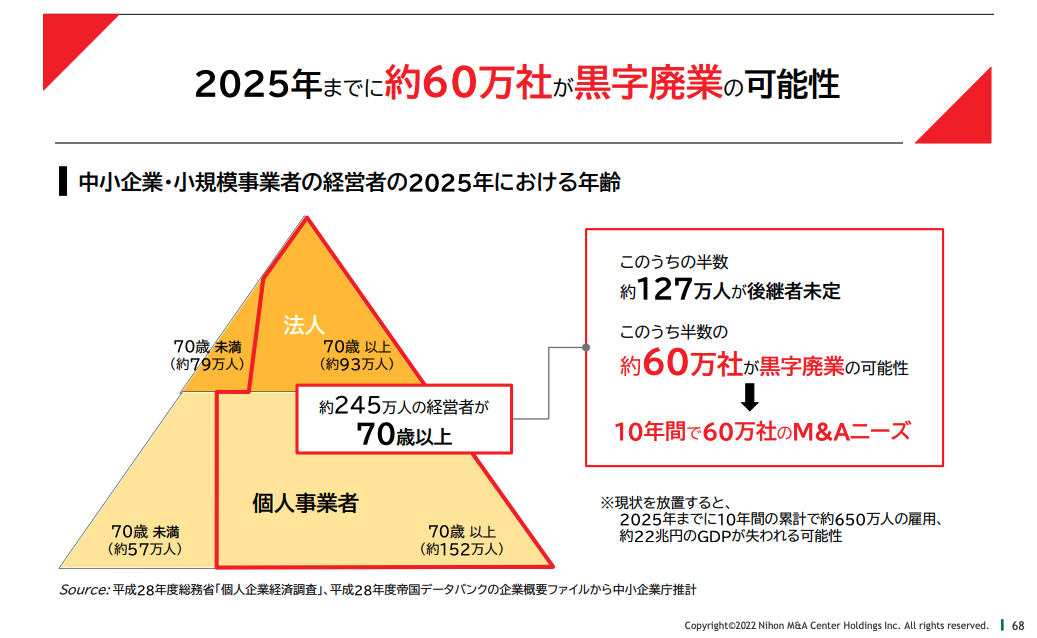

さらに崎濱先生は、黒字廃業の可能性がある中小企業についても言及しました。日本M&AセンターHDの「IR Report 2023年3月期第2四半期」によると、約60万社が黒字経営をしているにもかかわらず、後継者不足による廃業の危機にあるのです。

事業を継承したりM&Aをしたりすることも、若者にとって新しいビジネスの機会になることを強調しました。

では、今日から個人ができそうなことは?

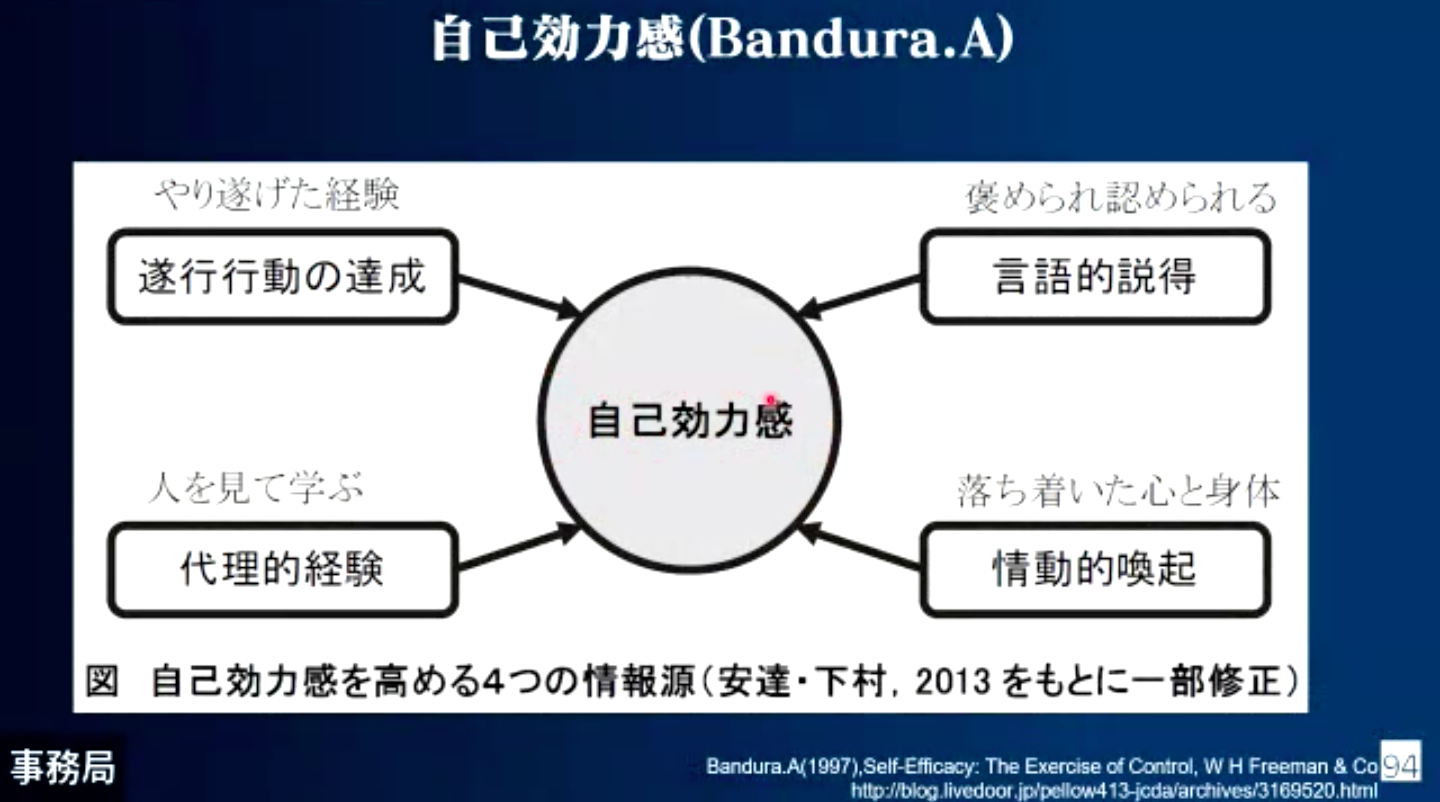

ビジネスの機会は日常にある。では、個人としてどうするべきなのでしょうか。崎濱先生はそのヒントとして「自己効力感」というキーワードを紹介しました。自己効力感とは、ある状況下で「自分ならできる」と自信が持てるかどうかを指します。

この自己効力感を高めることで、新しいことにチャレンジできると言います。たとえば誰かを見て学ぶ。身近な人ができるなら自分もできるかもしれない、最初は真似から始めればできそうだと思うようになります。

また「やってみたほうが良い」「あなたなら大丈夫」と、応援される環境に身を置くことでも自己効力感は高まるのです。つまり、自分が尊敬できる人たちと一緒に過ごすことが大事だと、崎濱先生はおっしゃいました。

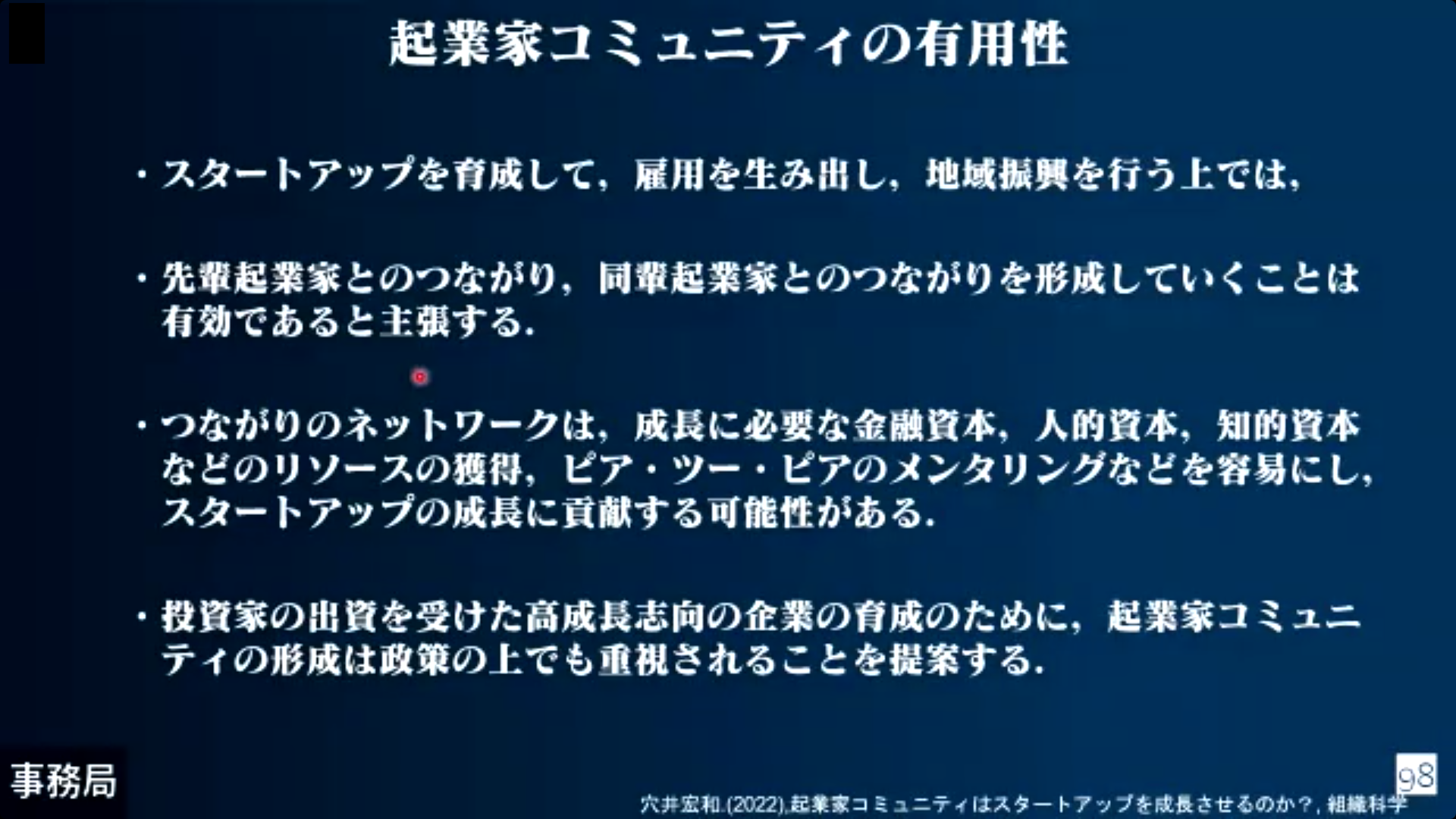

自己効力感を高めるためには、起業家が集まるコミュニティを探すのもひとつの手かもしれません。DHUの卒業生とつながったり、自分の興味のある分野で活躍している人と会ってみたり。このように、知り合いを増やすことで自身のアントレプレナーシップが刺激されると言います。

ほかにも個人ができそうなこととして、学習方法を変えることで自己研鑽ができるというお話も。学生であれば、これまでは学校や塾にお金を支払って勉強していたと思います。しかし今度は、お金を受け取りながら勉強するという思考に切り替える。

たとえばインターネット上には、誰かのスキルを必要としている人が集まる、マッチングサービスがあります。デザインやプログラミング、動画編集スキルなど自分の得意なことを価値として提供し、クライアントからフィードバックを受ける。納品の過程で、何をすれば相手が喜ぶのか、つまり何がクライアントにとっての価値につながるのか学ぶことができるのです。

もちろん最初はお金を受け取らず、家族や友達など身近な人の手伝いから始めても良いと崎濱先生は言います。自分が持っているスキルで、どうやったら相手が満足してもらえるのか、その体験をすることが大切だと主張しました。

データとして伝わりにくい情報は、これからどうなる?

ここからは質疑応答の時間へ。

「幸福度や悩みなど、データとして伝わりにくい情報は、これからわたしたちはどのように受け止めれば良いでしょうか?」という問いが参加者から寄せられました。

これに対し崎濱先生は、「たとえば現代では人の表情もデータ化しており、何でもデータになりうる時代。だからこそどんな変化が起きているのか考え続ける必要があります。オンライン面接が一般的になり、ある企業は求職者の表情データを収集しているそうです。定型質問を投げかけて、それに対して求職者はどんな回答をし、どんな表情を見せるのかを分析しているのです。これを選考基準のひとつとして参考にしている企業もあります」と話しました。

これまでデータ化されなかったものが分析されることで、自分自身が暴かれるような気持ちになってしまうかもしれません。ですが、新たなデータの蓄積は悪い面だけではないと崎濱先生は言います。

「今後は求職者の表情だけでなく、自社のカルチャーや仕事のやりがいなどもデータ化できる時代になるかもしれません。採用活動においてデータを活用する目的は、お互いのミスマッチを減らすことです。勤めてみたら違ったと思う人をゼロにするためにも、良い流れだと思っています」

日本はもうダメだと言われているが、本当にそうなのか?

ここまで、人口動態や企業価値など、数々の事実とデータを崎濱先生と一緒に見てきました。日本の未来について、国内ではネガティブな議論が多いかもしれません。とはいえ、日本人は国内でたくさん生活しており、GDPは世界3位の経済大国です。

「日本の人口は減るには減るのですが、海外旅行先として日本は根強い人気を誇っています。また、メルカリやスマートニュースのように海外へ進出している起業も増えています。弱みだけでなく強みがたくさんある国なんです」と崎濱先生は、日本国内にいてもまだまだチャンスがあることを再度主張し、「DAY1 THINK FROM DATA SCIENCE. データから見る企業の成長のあり方。」は幕を閉じました。